胃腸炎(腹痛)

新宿駅西口・南口徒歩1分の胃腸炎(腹痛)の治療 当院では胃腸炎(腹痛)の治療を行っております。 治療をご希望の方、 気になる症状が出てきた方は当院にご相談ください。

1.胃腸炎とは?

1-1.胃腸炎の定義

胃腸炎とは、胃や腸の表面である粘膜が炎症を起こす病気で、主に嘔吐や下痢、腹痛などの症状が現れます。胃腸炎には、ウイルスや細菌、寄生虫などによって引き起こされる感染性のものと、食べ物やストレスが原因で発症する非感染性のものがあります。

1-2.主な感染経路

胃腸炎は主に接触や飲食物を通じて感染します。感染者との接触や汚染された食品や水の摂取が主な感染経路です。また、ウイルス性胃腸炎は特に感染力が強く、家庭や学校などで集団感染することもあります。

1-3.各病原体の代表例

ウイルス性胃腸炎には、ノロウイルスやロタウイルス

細菌性腸炎には、サルモネラ菌やカンピロバクター

その他の胃腸炎には、アメーバや回虫などの寄生虫

以上が胃腸炎の代表的な病原体となります。

2.胃腸炎の原因

2-1.ウイルス性胃腸炎

ウイルス性胃腸炎は、ノロウイルスやロタウイルスなどによって引き起こされます。特に冬場に多く、汚染された飲食物や接触によって感染します。ウイルス性は感染力が強く、家族内や集団で流行しやすいのが特徴です。

2-2.細菌性胃腸炎

細菌性胃腸炎は、サルモネラ菌やカンピロバクター菌、腸炎ビブリオ菌などによる感染が原因です。これらは調理不十分な肉や魚介類などで感染しやすく、飲食店で集団発生することも度々見られます。

2-3.寄生虫による感染

寄生虫による胃腸炎は、アメーバやジアルジアなどの寄生虫が原因です。感染経路は汚染された水や食品の摂取が主で、寄生虫が胃腸に炎症を引き起こします。

3.胃腸炎の症状

3-1.嘔吐と下痢

胃腸炎の代表的な症状は、嘔吐と下痢です。ウイルスや細菌が腸を刺激し、体が異物を排出しようとするために起こります。これらの症状は体内の水分が失われやすくなるため、脱水症状に注意が必要です。

3-2.腹痛と発熱

胃腸炎では、腹痛や発熱が伴うことも多く、特に細菌性の胃腸炎では高熱が出やすいです。腹痛は断続的に現れたり、食事の後に悪化することもあります。

3-3.症状の重さの違い

胃腸炎の症状の重さは、感染源や体調により異なります。軽症で済む場合もあれば、激しい嘔吐や下痢、そして脱水が続き、入院が必要となることもあります。

4.感染性胃腸炎の流行と状況

感染性胃腸炎は毎年多くの感染報告があります。特にノロウイルスによる集団感染のケースが増えており、感染者数や流行状況は厚生労働省や保健所が発表しています。

地域によって感染状況に差があり、流行が確認された場合には地域で感染防止策が取られることもあります。特に都市部では感染の広がりが早いこともあるため、注意が必要です。

ウイルス性胃腸炎は、特に冬場に流行しやすいです。学校や保育園など、人が集まる場所では一度発症すると感染が広がりやすいため、集団感染の対策が重要です。

5.胃腸炎がうつるメカニズム

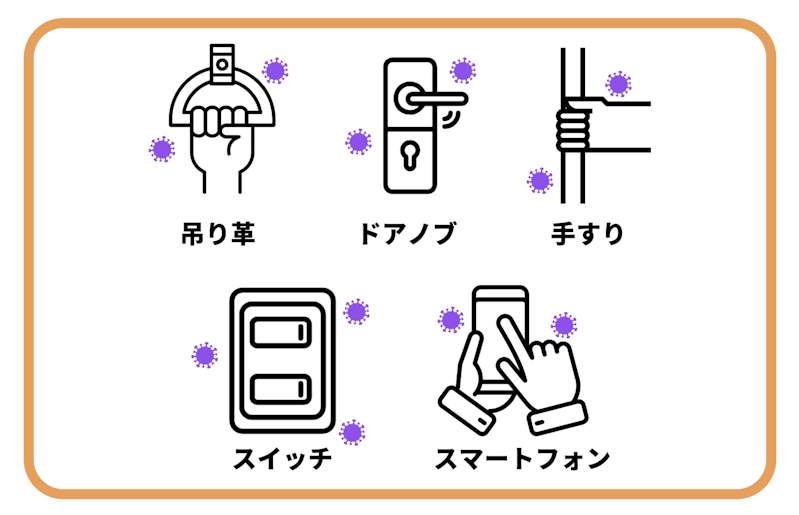

5-1.接触感染のリスク

感染者の便や吐しゃ物にはウイルスや細菌が含まれており、そこに触れた手を介して口から感染することが多いです。特に手洗いが不十分な場合は、接触感染のリスクが高まります。

5-2.汚染された食品の影響

生の肉や魚、十分に加熱されていない食品は、細菌やウイルスが含まれている可能性があり、摂取することで感染が広がるリスクがあります。食事の前後には手を洗い、食材をしっかり加熱することが大切です。

5-3.性行為と感染の関連性

胃腸炎の一部は、性行為を通じて感染する場合もあります。特にアメーバ性のものや、ウイルス性胃腸炎が該当するため、性行為の際にも予防策が推奨されます。

6.胃腸炎の治療方法

6-1.医療機関への受診のタイミング

激しい嘔吐や下痢が続く場合、または脱水症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診することが推奨されます。特に小児や高齢者の場合、症状が悪化しやすいため注意が必要です。

6-2.治療に必要な検査

胃腸炎の診断には、便の検査や血液検査が行われることがあります。特定のウイルスや細菌を検出することで、原因に応じた治療が行われます。

6-3.自宅でのケアと水分補給

自宅でのケアとしては、水分補給が最も重要です。経口補水液やイオン飲料で少しずつ水分を摂ることが大切です。消化に良い食事をとり、体をしっかり休ませましょう。

7.胃腸炎の予防策

< 手洗いの重要性 >

手洗いは胃腸炎予防に最も効果的です。特に食事の前後やトイレの後には石けんでしっかりと手を洗うことで、接触感染のリスクを減らすことができます。

・食品の調理と消毒

食品は十分に加熱し、肉や魚は内部まで火を通すようにしましょう。また、まな板や包丁をこまめに消毒することも、細菌やウイルスの感染予防に役立ちます。

・予防接種の有効性

ロタウイルスなどの胃腸炎は予防接種が可能な場合があります。特に乳幼児はロタウイルスワクチンの接種が推奨されており、感染リスクを大幅に減らすことができます。

8.胃腸炎の治ったサイン

8-1.症状の回復の目安

嘔吐や下痢が治まり、食欲が戻り、普段通りに食事がとれるようになれば回復の目安です。体調が安定し、普段の生活に戻るまで様子を見ましょう。

8-2.医療機関での確認

症状が落ち着いても、感染力が残っている場合があるため、医師の指示に従い、治癒確認のための再受診が勧められることがあります。

8-3.再発防止のためのチェック

胃腸炎が治った後でも、再発しないように健康管理を徹底しましょう。特に感染が確認された場合には、家族内での感染予防も大切です。

最後に

胃腸炎による症状は、脱水を起こす事から命に関わる重大な症状になることがあります。

症状が進行する前に、早期での治療開始が推奨されます。

気になることがありましたら、早めに医師に相談するようにしましょう。

新宿駅西口・南口徒歩1分の胃腸炎(腹痛)の治療

当院では胃腸炎(腹痛)の治療を行っております。

治療をご希望の方、気になる症状が出てきた方は当院にご相談ください。

心療内科予約

心療内科予約