脂質異常症

新宿駅西口・南口徒歩1分の脂質異常症(高コレステロール血症)の治療 当院では脂質異常症の治療を行っております。 治療をご希望の方、気持ちが続かず治療を途中で辞めてしまった方、 検査の値に不安があったり、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

1.脂質異常症とは

1-1.脂質異常症の定義と種類

脂質異常症とは、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪など)が基準値から外れている状態を指します。これにより、「動脈硬化」といって血管が硬くなることで、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気になる可能性が高まります。

脂質異常症は異常をきたす脂質の種類によって名前が変わり、主に

「高LDLコレステロール血症」

「低HDLコレステロール血症」

「高トリグリセライド血症」の3種類に分類されます。

1-2.「高脂血症」や「高コレステロール血症」と「脂質異常症」の違い

昔は「高脂血症」、「高コレステロール血症」という病名の方が主流でしたが、この表現だと善玉コレステロールであるHDLコレステロールが高い場合も含まれてしまいます。

単にコレステロール全てが高いと病気であるわけではないので、「高脂血症」や「高コレステロール血症」という名前は適切ではないという判断から、日本動脈硬化学会によって「脂質異常症」という病名へと変更されました。

1-3.脂質異常症が引き起こす病気

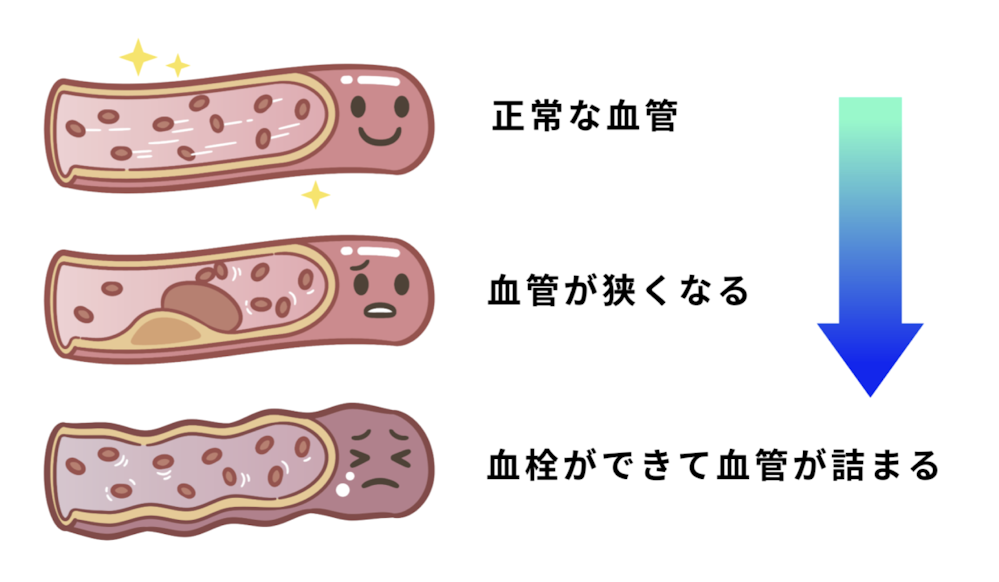

先ほど簡単に説明しましたが、脂質異常症が進行すると「動脈硬化」が進み、血管が硬く狭くなり、心臓病や脳卒中になる可能性が大幅に上昇します。

特に心筋梗塞や狭心症は、脂質異常症に起因する主要な病気です。

さらに、末梢動脈疾患と呼ばれる細い血管の病気や、大動脈瘤、慢性腎臓病なども関連して発症することがあります。

2.脂質異常症の原因

脂質異常症になりやすい人の特徴・原因としては、遺伝的要因、加齢、肥満、喫煙、運動不足、過度のアルコール摂取、糖尿病などがあります。

2-1.遺伝的要因と家族歴

脂質異常症には遺伝的要因が大きく関与している場合があります。ご家族に似た症状(家族歴)がある場合、脂質異常症の発症リスクは高くなります。

特に家族性高コレステロール血症という遺伝病は、非常に高いLDLコレステロール値を引き起こし、若い年齢の段階から動脈硬化のリスクが高まります。

2-2.生活習慣が与える影響

不健康な生活習慣、特に食事、運動、喫煙、アルコール摂取は脂質異常症の主要な原因の一つです。

油の多い食事や運動不足により、体内の脂質代謝が悪化し、血中の脂質が増加します。

日本の食文化はここ数十年で高カロリー、高脂質食となっており、その食事環境に適応できず脂質異常症となってしまう傾向があります。

食事が脂質異常症に与える影響は大きいです。特に動物性脂肪やトランス脂肪酸を多く摂取することは、LDLコレステロール値を上昇させる原因となります。逆に、食物繊維や魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸は、コレステロールの管理に有益です。

また、喫煙はHDLコレステロールを減少させ、動脈硬化のリスクを高めるため、脂質異常症の方は喫煙を控えるようにしましょう。

3.脂質異常症の症状

3-1.一般的な症状

脂質異常症自体には目立った症状がない場合が多いです。

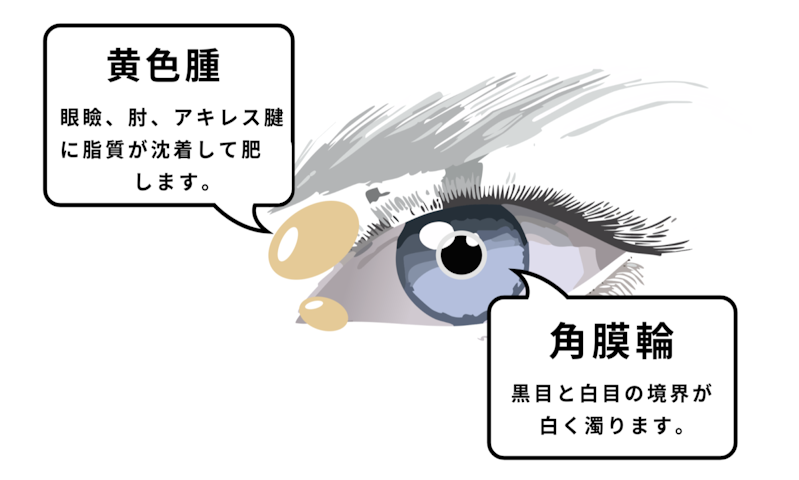

心臓などの合併症以外だと、黄色腫と呼ばれる皮膚特に目の周りに脂肪が沈着する症状、アキレス腱が太くなる症状が見られることもあります。

3-2.症状が示すサインとは

動脈硬化が進行することで、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる大きな病気を引き起こすサインとなる場合があります。例えば、胸の痛みや圧迫感、突然の息切れ、手足のしびれは、動脈硬化が進行している可能性があります。

3-3.どうやって症状を見つけるか

多くの場合、脂質異常症は定期検査で発見されることが多いです。

自覚症状がないため、健康診断での血液検査や動脈硬化の早期発見が重要です。

体調不良や家族歴がある場合は、医師に相談し定期的なチェックを受けることが推奨されます。

4.脂質異常症の診断法

4-1.血液検査とその重要性

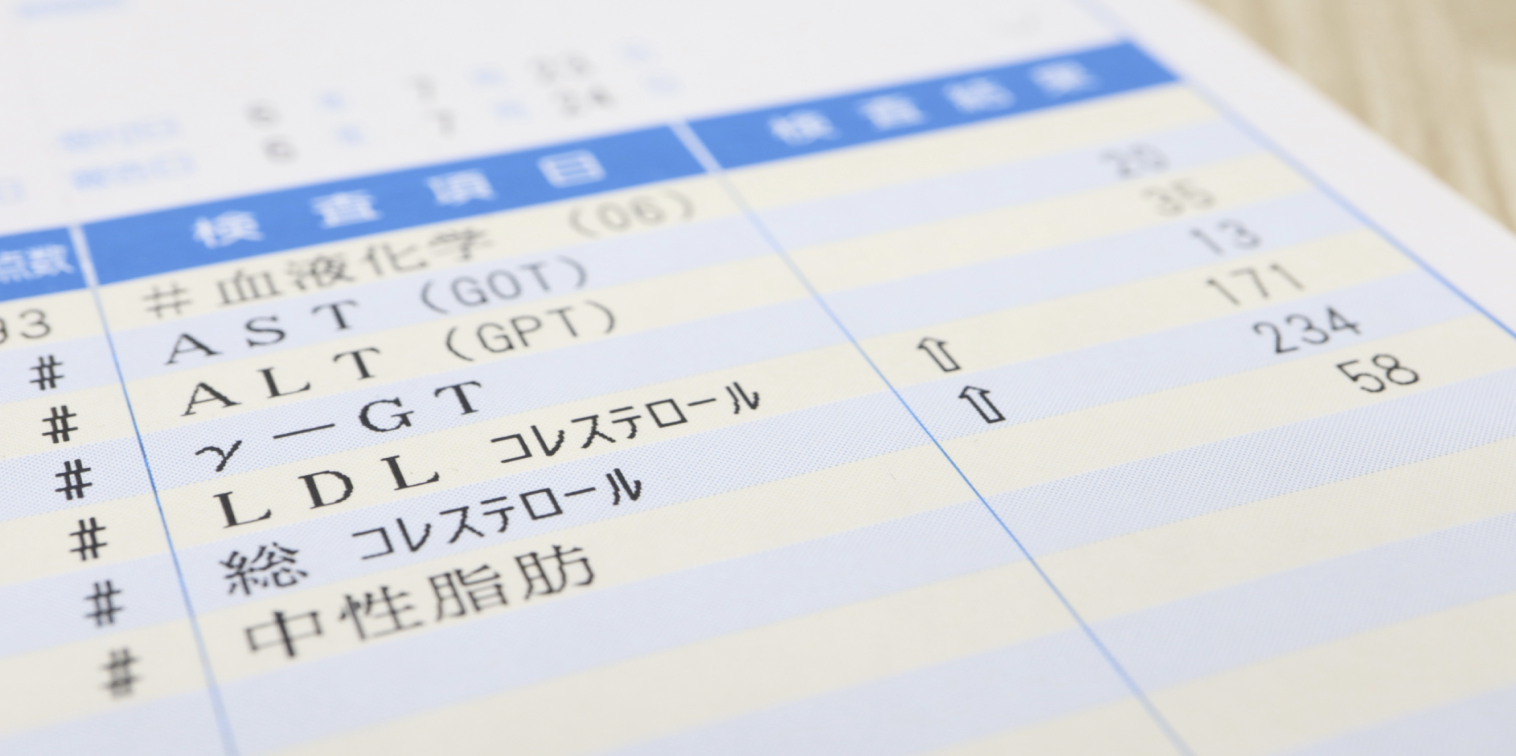

脂質異常症の診断には、血液検査が最も基本的で重要な方法です。血液中のLDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪(トリグリセライド)という項目を測定し、基準値と比較します。この結果から脂質異常症の有無や種類を確認することができます。

定期的な血液検査を行うことで、早期に異常を発見し、病気の進行を防ぐことができます。

4-2.診断基準と必要な検査

脂質異常症の診断基準は、LDLコレステロールが140 mg/dL以上、HDLコレステロールが40 mg/dL未満、中性脂肪が150 mg/dL以上である場合に該当します。

また、診断の際には、糖尿病や高血圧など他の生活習慣病の有無も考慮されるため、追加の検査として血糖値や血圧測定が行われることもあります。

複雑な話になりますが、飲み薬などでの治療を行う場合には、コレステロールは目標数値が変わります。また、心筋梗塞や脳梗塞などの動脈硬化のせいで起きる病気を過去に起こした患者さんと、それ以外の患者さんでも目標値が異なります。

(降下の一次目標と二次目標)

4-3.診療科の選び方

脂質異常症の診断や治療を受ける場合、内科や循環器科、血管外科の受診が一般的です。

必要に応じて、栄養士や運動療法士との連携も重要です。

5.脂質異常症の予防と改善

脂質異常症は生活習慣病の一つであるため、予防には日々の習慣が大きく影響します。

健康的な食事や運動、ストレス管理を心掛けることで、脂質異常症のリスクを減少させることができます。

5-1.食事療法の具体例

脂質異常症を改善するための食事療法では、動物性脂肪やトランス脂肪酸と呼ばれるものを減らし、食物繊維や不飽和脂肪酸を多く含む食事が推奨されます。

例えば、魚やナッツ、アボカドには良質な脂肪が含まれており、悪玉コレステロール(LDL)の低下に役立ちます。

ただ、良いからといって取りすぎてしまうとLDL上昇を認めるため注意が必要です。

また、野菜や果物、全粒穀物を積極的に取り入れ、食事バランスを整えることが大切です。

5-2.運動と生活習慣の改善

適度な運動は、HDLコレステロールを増やし、LDLコレステロールや中性脂肪を減らす効果があります。ウォーキングやジョギング、サイクリングなど、日常的に取り入れやすい有酸素運動が推奨されます。また、禁煙や適度なアルコール摂取も重要です。これらの生活習慣の改善が、脂質異常症の進行を防ぎます。

< 犬の散歩は運動に入る?>

犬の散歩は運動に入りません。

というのも、ウォーキングにおける身体への負荷の目安は、大体心拍数が120くらいになる程度のペースでの歩行になります。

犬の散歩の場合は、寄り道したり、立ち止まったりしながらゆっくり歩いてしまうため、運動の強度としては十分とは言えません。

少し息が上がるくらいのウォーキングになるよう心がけましょう。

6.脂質異常症の治療薬

脂質異常症が重症化すると、生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られない場合があります。その際、薬物療法が必要となります。

しかし、薬物療法はあくまで補助的な手段であり、生活習慣の改善を継続することは重要です。また、定期的な検査で薬の効果や副作用を確認しながら治療を進めることが大切です。

6-1.スタチン系薬剤の効果と副作用

スタチン系薬剤は、LDLコレステロールを効果的に下げる治療薬として最もよく使用されます。

この薬は肝臓でのコレステロール合成を抑える働きを持ち、動脈硬化のリスクを軽減します。

ただし、副作用として横紋筋融解症といって筋肉痛の症状が出たり、肝機能障害が報告されることがあるため、医師の指導のもとでの使用が必要です。

6-2.その他の薬剤一覧

スタチン以外にも、

・フィブラート系薬剤(中性脂肪を下げる薬)、

・ニコチン酸系薬剤(LDLコレステロールと中性脂肪を下げ、HDLコレステロールを上げる薬)、

・エゼチミブ(腸でのコレステロール吸収を抑える薬)

など、さまざまな薬剤が存在します。患者の状況に応じて、適切な薬剤が選ばれます。

最後に

脂質異常症は身体の症状が目立たないこともあり、なかなか病気である事を自覚しづらいものです。

早い段階で病気の存在に気づき、治療を開始することで大きな病気を予防し、人生の質を高めていくことが患者様にとって最も価値のある事だと思われます。

新宿駅西口・南口徒歩1分の脂質異常症治療

当院では脂質異常症(高コレステロール血症)の治療を行なっております。

ご希望の方、気持ちが続かず治療を途中で辞めてしまった方、

検査の値に不安があったり、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

心療内科予約

心療内科予約