急性上気道炎

当院では風邪症状の治療を行っております。 発熱の症状が出ている方、 喉の痛みや腫れが出ている方、 咳や痰、鼻水、鼻詰まりの症状がある方は当院にご相談ください。

1. 急性上気道炎とは? 風邪との違いは?

1-1.急性上気道炎の定義

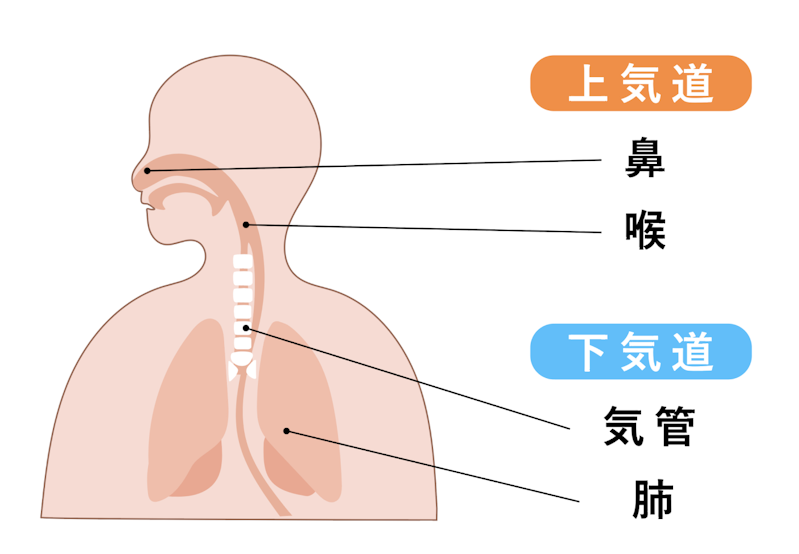

急性上気道炎(きゅうせいじょうきどうえん)は、主に喉や鼻などの上気道と呼ばれる場所に起こる炎症です。ウイルスや細菌が感染して炎症が起こり、それによって喉の痛みや鼻水、咳といった症状が現れます。

いわゆる「風邪」に含まれる病気のひとつで、特に冬に流行します。

1-2.上気道炎と風邪の違い

「風邪」は広く使われる一般的な言葉で、急性上気道炎もその中に含まれます。

医学的には急性上気道炎の他にもインフルエンザや気管支炎などが「風邪」に含まれることがあります。急性上気道炎は、上気道部分だけに炎症が限られている状態を指す点で少し狭い意味合いがあります。

2.急性上気道炎の症状

2-1.発熱と喉の痛み

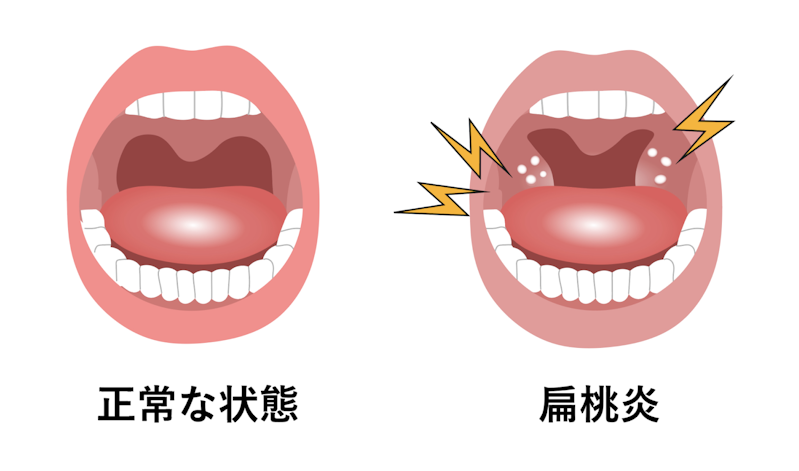

急性上気道炎の主な症状には、発熱や喉の痛みが出てきます。

体が感染に反応するせいで熱が出ます。ウイルスによっては高熱になる場合もあります。

また喉の粘膜が炎症を起こすことで痛みが生まれており、症状の部位によっては飲み込むときに強く痛みを感じることがあります。

2-2.鼻づまりと鼻汁

鼻づまりや鼻水もよく見られる症状です。

上気道にウイルスや細菌が感染すると、鼻の粘膜が腫れたり、過剰に粘液が作られるため鼻づまりや鼻水が出やすくなります。

2-3.咳と呼吸に関する症状

ウイルスや細菌が喉に感染すると、喉が刺激されて咳が出ることもあります。また、ひどくなると呼吸がしにくく感じることもあります。また痰などの症状も出てくるため、それらを外に出そうとする反射からも咳が出ます。

2-4.症状の流れ

発熱や喉の痛みが初期症状として現れ、徐々に鼻水や咳に変わっていくのが一般的な経過です。

2-5.何日で治るのか 回復の目安と注意点

急性上気道炎は通常1週間程度で自然に治りますが、免疫力や治療法によっては回復が遅れることもあります。

症状が治まり、発熱や喉の痛みが引いたら回復の目安です。しかし、その後に咳をこじらせたりする方もいるので、完全に回復するまでに無理をせず、体力の回復を優先しましょう。

3.急性上気道炎の原因

3-1.ウイルス感染と細菌感染

急性上気道炎は、ウイルス感染が主な原因です。多くの場合、ライノウイルスやコロナウイルスといったウイルスが原因ですが、細菌感染が原因で起こることもあります。

3-2.インフルエンザとの関係

インフルエンザウイルスも急性上気道炎を引き起こす一因です。しかし、一般的な風邪よりも症状が重く、高熱や強い全身倦怠感が現れるのが特徴です。

3-3.流行する季節とその理由

急性上気道炎は、秋から冬にかけて流行しやすくなります。寒い季節は空気が乾燥しており、ウイルスが遠くまで飛んで行きやすくなることから風邪が流行しやすくなります。

逆に湿度が高い時期はウイルスに水分が付着して地面に落ちやすくなり、風邪の症状は流行しにくくなります。

また寒い時期に関しては、暖房などで室内が乾燥するとさらに感染が広がりやすくなるので、注意が必要です。

4.急性上気道炎の感染経路

4-1.感染の広がり方

急性上気道炎は、主に飛沫感染や接触感染で広がります。

少し専門的な話をすると、「飛沫感染」は「空気感染」とは別物です。

飛沫感染は口から飛んだ飛沫が、直接他の人の口などから体に入って感染します。

空気感染は一度空気中に出た病原体が空気中のとどまり続けて、それを吸い込むことで感染します。空気感染は口などの吸い込みやすい位置に留まり続ける分、飛沫感染よりも感染しやすいです。

似た様な名前に「飛沫核感染」と呼ばれるものがあります。これは「空気感染」と同じことを指します。

まとめると、

「飛沫感染」≠「飛沫核感染」=「空気感染」

となります。少しややこしいですが、医療現場の人はこの言葉を使い分けて説明します。

また、感染した人が触れた物を他の人が触れることで感染が広がる(接触感染)場合もあります。

4-2.うつるメカニズム

感染者が咳やくしゃみをすると、空気中にウイルスが飛び散り、近くにいる人がその病原菌を吸い込みます。

ウイルスや細菌が鼻や口の粘膜に付着すると、体内に侵入してウイルスが増殖して初めて、「感染が成立」します。

病原体が体に入ったからといって感染が成立するわけではありません。あくまで体に入った病原体が体の中で「免疫に押し勝って増殖した時」を「感染の成立」とします。

4-3.注意すべき行動

急性上気道炎を予防するためには、手洗いやマスクの着用が大切です。特に人が集まる場所では、こまめな手洗いやアルコール消毒を心がけましょう。

5.急性上気道炎の診断

5-1.医師による診断方法

医師は患者の症状や喉の状態、体温などを確認し、急性上気道炎かどうかを判断します。

風邪の症状の中でも異なる病気の可能性があるため、専門的な診断が重要です。

5-2.必要な検査内容

主な検査としては、のどや鼻のぬぐい検査や血液検査が行われ、ウイルスや細菌の感染が確認されます。

また咳の症状などが出ている場合は肺炎などの場合も考慮して、胸のレントゲン写真の検査などが行われます。

5-3.診療科について

急性上気道炎の診療は、主に内科で行われます。

6.急性上気道炎の治療法

6-1.薬剤の処方

急性上気道炎の治療には、「対症療法」といって、症状を和らげる飲み薬が処方されることが多いです。

というのも、症状の原因がウイルスである場合が多く、風邪を引き起こすウイルスに対しての抗ウイルス薬は作られていないものがほとんどだからです。

インフルエンザに関しては、広く知られる「タミフル」などの抗ウイルス薬がありますが、そもそも抗ウイルス薬が作られること自体がレアなケースなのです。

急性上気道炎で処方される薬に関しては、カロナールなどの解熱剤や咳止め、喉の炎症を抑える薬、痰切りの薬、鼻水止めなどが処方されます。

6-2.体を休める重要性

体を休めることも治療には大切です。十分な休養と水分補給が、免疫力を高め、回復を促します。

あくまで上記の「対症療法」は体の免疫が病原体を倒すまでの間のサポートであり、体本来の免疫機能をきちんと働かせることが完治へ最短ルートとなります。

無理に仕事や学校に行くことは避け、早く治すことに集中しましょう。

6-3.早く治すためのポイント

早く治すためには、体を温めて安静にし、こまめな水分補給を心がけましょう。

また、だるさのせいで食欲がなくても、頑張って食事を取ることで、体がウイルスと戦う力を得られますので、食事の摂取も心がけましょう。

どうしても何も食べられないという場合は、糖分の入った飲み物を摂取しましょう。

糖は体に必要な最低限のエネルギー、水分は脱水症状の予防のために必要です。

最後に

日常にありふれている風邪の症状ですが、食事が取れない、呼吸が辛いといった重大な症状になる前に治療を開始することが大事です。

些細な症状だとしても早い段階で病院を受診し、重症化予防に努めましょう。

新宿駅西口・南口徒歩1分の急性上気道炎の治療

当院では風邪症状の治療を行っております。

発熱の症状が出ている方、喉の痛みや腫れが出ている方、

咳や痰、鼻水、鼻詰まりの症状がある方は当院にご相談ください。

心療内科予約

心療内科予約