不整脈

新宿駅西口・南口徒歩1分の不整脈の治療 当院では脂質異常症の治療を行っております。 治療をご希望の方、気持ちが続かず治療を途中で辞めてしまった方、 検査の値に不安があったり、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

1.不整脈とは何か?

1-1.不整脈の定義と種類

不整脈とは、心臓の拍動が不規則になったり、速くなりすぎたり、逆に遅くなりすぎたりする状態を指します。

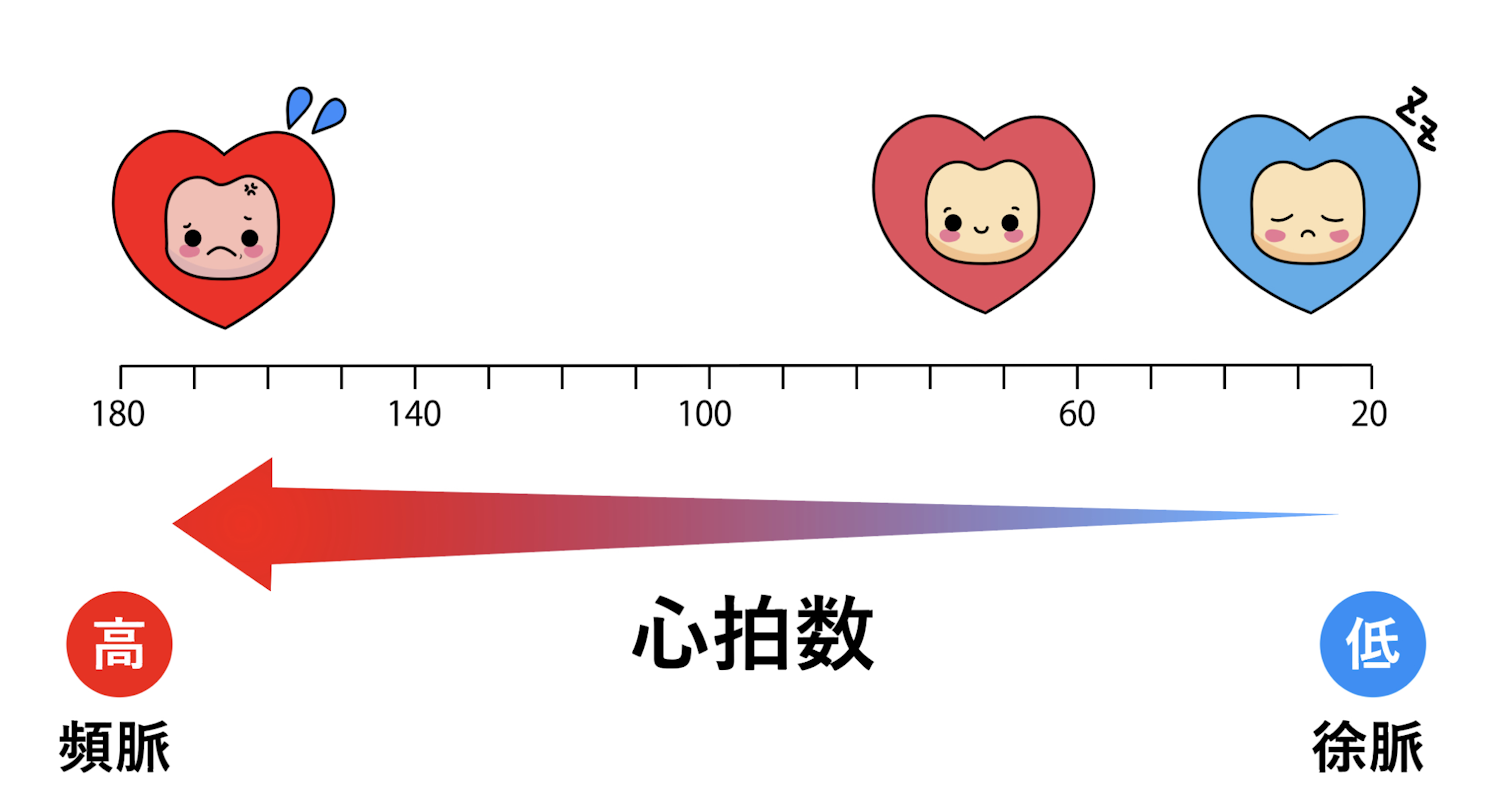

正常な心拍数は1分間に50~100回ですが、不整脈の場合、この範囲外になる場合が続いたりします。医学的には、1分間に50回以下の場合は「徐脈」、100回以上の場合は「頻脈」と定義されております。

不整脈には、心拍が速くなる「頻脈性不整脈」、遅くなる「徐脈性不整脈」、心拍数は正常だが心拍が不規則になる不整脈など、さまざまな種類があります。また、自覚症状が出てこない場合も多々あります。

1-2.不整脈が発生するメカニズム

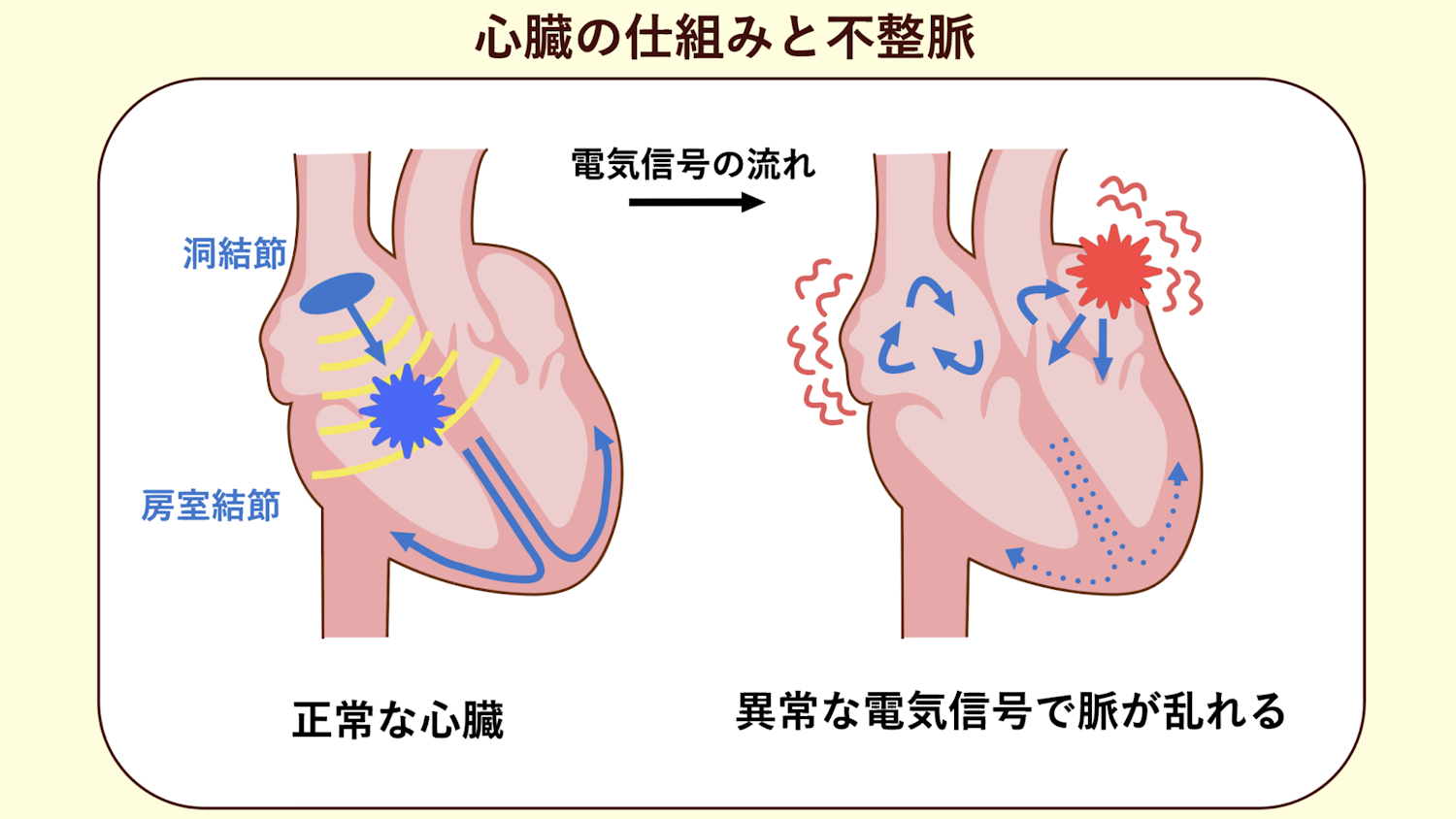

不整脈は、心臓の電気信号の異常によって発生します。

通常、心臓は「洞結節」という部分で発生する電気信号が、一定の間隔・向きで流れることにより、規則的に拍動しますが、この信号が乱れたり、信号を伝える電線にトラブルがあることなどで不整脈が起こります。

不整脈には、心拍が速くなる「頻脈性不整脈」、遅くなる「徐脈性不整脈」、心拍数は正常だが心拍が不規則になる不整脈など、さまざまな種類があります。また、自覚症状が出てこない場合も多々あります。

1-3.不整脈と心臓の関係

不心臓は血液を全身に送り出すポンプの役割を果たしていますが、不整脈があるとこの機能が低下します。

特に心房細動などの不整脈では、血液がうまく送り出されず、心臓の中で血の塊(血栓)ができる可能性が高まります。これが脳梗塞などの他の病気の引き金になることもあります。

1-4.不整脈と突然死の関係

不整脈の中には、突然死に至るような重大な不整脈を引き起こすようなものもあります。

もちろん不整脈の全てがここまでの症状を引き起こすわけではないので、過剰に心配する必要はありませんが、医療機関の精査で危険な不整脈ではないことを確認しておくことは大事です。

2.不整脈の主な原因

2-1.心疾患がもたらす不整脈

心臓の病気が原因で不整脈が発生することもあります。心筋梗塞や狭心症などの病気では、心臓に栄養を与えている血管にダメージが生じ、これが電気信号の経路に異常を引き起こすことがあります。

2-2.遺伝的要因と疾患の関係

不整脈には遺伝的な要因もあります。家族に不整脈の病歴がある場合、そのリスクが高くなることがわかっています。遺伝子の異常が心臓の電気経路に影響を与え、若年層でも不整脈を発症することがあります。

2-3.生活習慣とストレスの影響

不整脈の原因には、生活習慣やストレスが大きく関係しています。過度のアルコール摂取、喫煙、カフェインの取りすぎ、運動不足、肥満などは不整脈のリスクを高めます。また慢性的なストレスは自律神経に影響を与え、心拍を乱すことがあります。

3.不整脈の主な原因

3-1.異常な心拍を感じたとき

突然、胸がドキドキして心拍が速くなったり、不規則に拍動するのを感じたら、不整脈の可能性があります。特に、日常的に安静にしているときや、特に理由もなくこれらの症状が出た場合は、注意が必要です。

3-2.失神や息切れについて

不整脈が進行すると、脳への血流が一時的に減少し、意識が一瞬なくなったりします。

医学的にはこれを「失神」と表現します。患者様はこれを「めまい」と表現されて受診される場合もあります。

また、動悸や息切れを感じることも一般的な症状です。こういった症状が頻繁に起こる場合は、医師の診断を受けましょう。

3-3.心房細動の症状と前兆

心房細動では、胸の違和感や心拍の不規則に乱れているのを感じることが多いです。前兆として、急な疲労感や息苦しさが挙げられます。これらの症状が出た場合、早めの診断が重要です。

4.不整脈になりやすい人は?

4-1.年齢や性別によるリスク

年齢が高くなるにつれて、不整脈のリスクは増加します。特に高齢者では心房細動の発症率が高いです。

性別では、男性が心房細動を含む特定の不整脈を発症しやすい傾向があります。

4-2. 運動不足と過剰の影響

運動不足は、心臓や血管の健康を悪化させるため、不整脈のリスクが高まります。

また逆に、不整脈をお持ちの方が運動をすることによって、よりひどい不整脈を引き起こすことがあります。

そのため不整脈を自覚している場合、運動をしていいのかどうかに関しては、早い段階で検査して問題ないことを確認することが重要になってきます。

4-3.既往歴が与える影響

心筋梗塞や高血圧などの病気になったことがある人は、不整脈になりやすい傾向があります。上記にもありますが、心筋梗塞や狭心症などの病気では、心臓周りの血管のダメージのせいで電気信号の経路に異常を引き起こすことがあります。また高血圧の場合は、心臓に負荷がかかり続けることで心房細動などを起こしやすくなります。

5.不整脈の診断方法

5-1.心電図による検査

不整脈の診断には、心電図(ECG)が広く用いられます。心電図は、心臓の電気的活動を記録する検査で、異常な心拍パターンを確認することができます。短時間で患者さんへの負担も少なく安全に行えるため、初期診断に適しています。しかし、発作性に急に現れ、急に消えるような不整脈の場合24時間着けっぱなしにする心電図を測定する機械を装着して頂いて調べることもあります。

5-2.診断に必要な検査

心電図以外にも、設備がととのっている病院では、心エコー(超音波検査)や運動負荷試験、血液検査などが診断に使用されることがあります。これらの検査により、心臓の機能や状態を総合的に評価し、原因を特定することが可能です。

6.不整脈の治療法

6-1.薬物療法とその効果

不整脈の治療には、抗不整脈薬が使用されることがあります。

これらの薬は、心拍を安定させる効果があり、軽度の不整脈の場合に有効です。

ただし、抗不整脈薬によって別の不整脈を起こしてしまうという副作用もあるため、医師の指導のもとで適切に使用する必要があります。

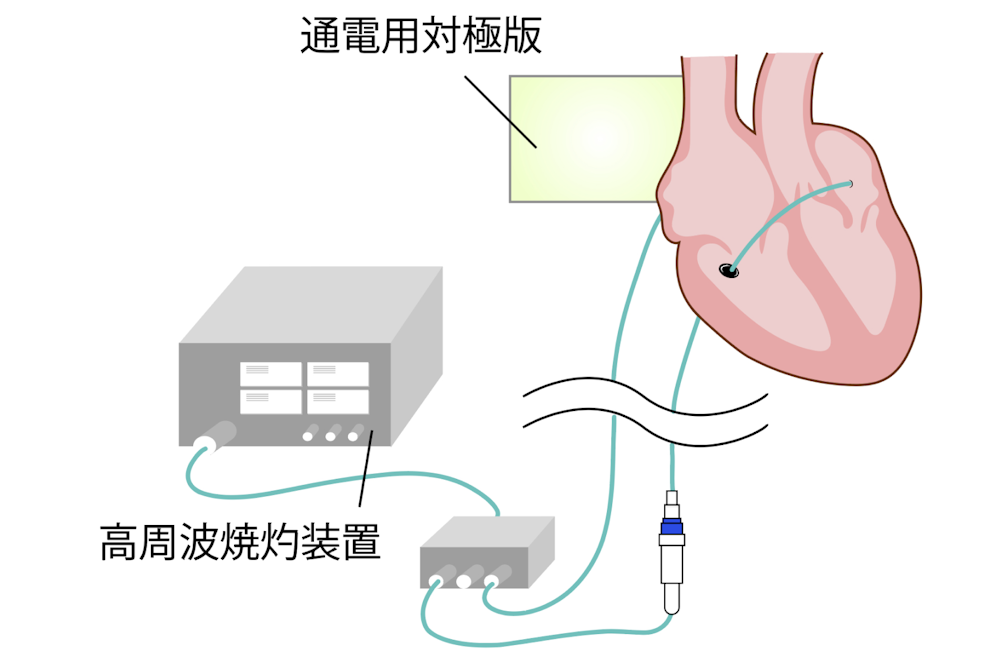

6-2.カテーテルアブレーションとは

カテーテルアブレーションは、細い管(カテーテル)を心臓に挿入し、異常な電気信号を発生させている部分を焼くなど、大元の原因に対して行われる治療方法です。薬物療法で効果が見られない場合や重度の不整脈に対して行われます。

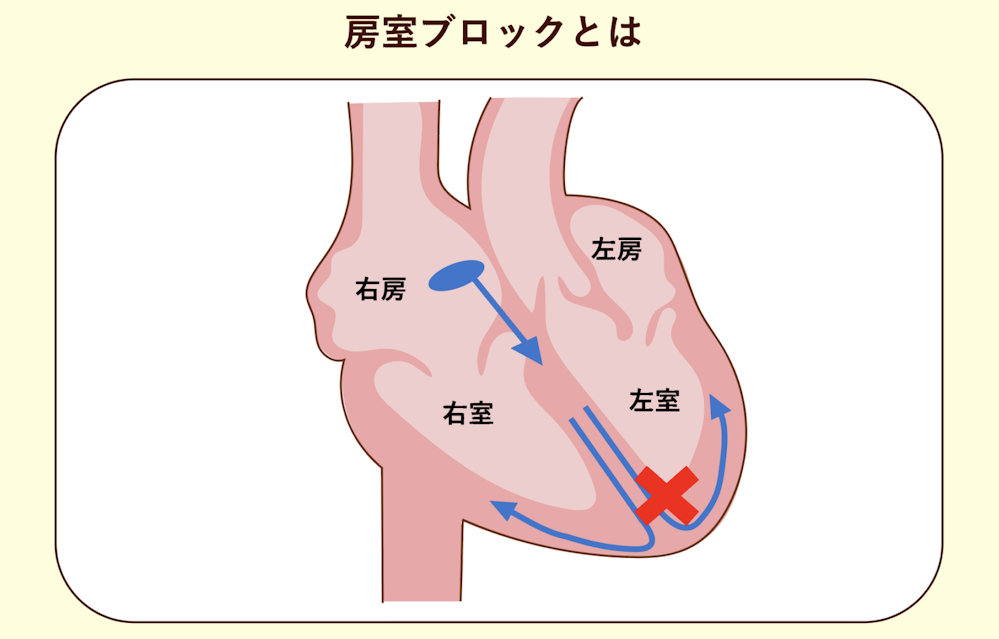

6-3.ペースメーカーの役割

ペースメーカーは、心臓のリズムを管理したり、心臓の電気信号が伝えられない部分を肩代わりするための小型の装置で、手術によって胸に埋め込まれます。特に徐脈性不整脈の治療に効果的で、心拍が遅くなりすぎないように調整します。

最後に

不整脈は突然死に至る可能性もある病気です。

もちろんその確率は低いのですが、万が一に備えて早い段階で安全な病気かを確認する、もしくは早い段階で治療を開始して対処することで重症化を防ぐことが重要です。

新宿駅西口・南口徒歩1分の不整脈の治療

当院では、一部の不整脈の治療を行なっております。

ご希望の方、気持ちが続かず治療を途中で辞めてしまった方、

検査の値に不安があったり、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

心療内科予約

心療内科予約