淋菌感染症

新宿駅西口・南口徒歩3分の淋菌感染症の診療 当院では淋菌感染症の治療を行っております。 治療をご希望の方、 症状があり、性感染症に心当たりのある方は当院にご相談ください。

1.淋菌感染症とは?

1-1.淋菌の基本情報

淋菌は「りんきん」と読み、性感染症(STD)のひとつです。感染者との性行為やオーラルセックスなどを通じて感染することが多く、男女ともに感染リスクがあります。感染後、早期に治療を受けないと、体内で増殖し重い合併症を引き起こすこともあるため、早めの検査と治療が重要です。

1-2.淋菌の病原体 Neisseria gonorrhoeae

淋菌感染症の原因は、淋菌(Neisseria gonorrhoeae)という細菌です。この細菌は、人の粘膜に感染しやすく、尿道や子宮頸部、喉、直腸などに感染します。淋菌は温かく湿った環境で増殖しやすく、性行為を通じて他者へ感染が広がります。

1-3.淋菌感染症の発生状況

日本では、淋菌感染症の報告数が毎年数万人にのぼります。特に10代から30代の若い世代で多く見られ、症状が現れない場合も多いため、感染が見過ごされることも多いです。近年は、抗生物質が効きにくい耐性菌の増加も課題となっています。

2.淋菌感染症の症状

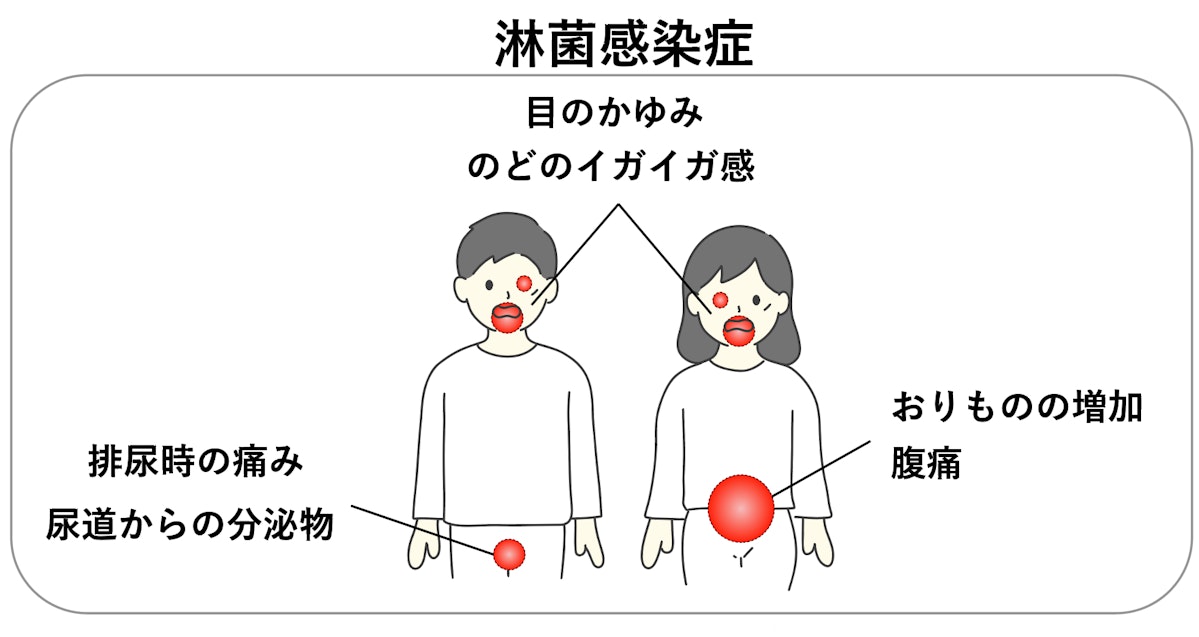

2-1.男性の淋菌性尿道炎の症状

男性の淋菌感染症は、主に尿道に感染し、尿道炎を引き起こします。感染から1~3日後に排尿時の痛みや、尿道から膿が出るといった症状が現れます。症状が強く、早期に治療を受けないと感染が広がることが多いため、すぐに医師に相談することが重要です。

また喉にも感染するため、感染した時は風邪のような症状が現れます。

2-2.女性における症状と合併症

女性の場合、初期は軽度の痛みやおりものの増加などの症状が出ることが多く、自覚しにくいことが多いです。進行すると骨盤内炎症(PID)を引き起こし、不妊の原因となることもあります。放置すると重篤な合併症を招くため、注意が必要です。

また喉にも感染するため、感染した時は風邪のような症状が現れます。

2-3.無症状のケースと注意点

淋菌感染症は、無症状のケースが多く、感染していても気付かない場合が多いです。無症状でも他人に感染させるリスクがあるため、心当たりがある場合には定期的な検査を受けることが推奨されます。

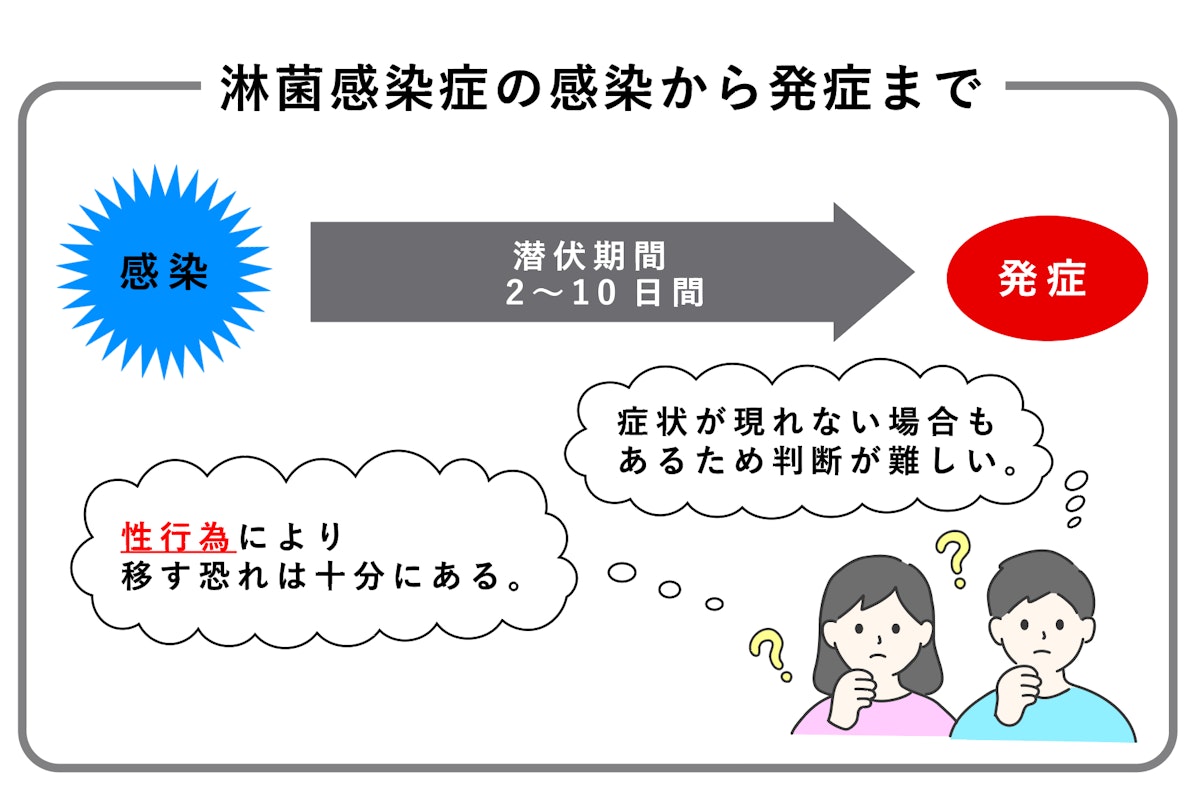

2-4 淋菌感染症の潜伏期間

淋菌感染症の潜伏期間は2~10日です。

症状に気づきにくいことから、潜伏期間なのかそれともすでに発症しているのか、特に女性の場合は気づきにくいです。性行為の後の違和感がある場合や、パートナーが性感染症を持っている可能性がある場合は早めに医療機関へご相談ください。

3.淋菌の感染経路とリスク

3-1.セックスとの関連性

淋菌は主に性行為を通じて感染します。特に性交時に粘膜同士が接触することで感染が成立します。また、オーラルセックスやアナルセックスでも感染する可能性があります。

避妊をしない、などの無防備な性交や複数のパートナーとの関係は、感染リスクを高める可能性があるため控えましょう。

3-2.性行為以外の感染経路

淋菌は喉にも感染するため、キスなどを介して感染する場合や、タオルなどを介して感染したと疑われる場合もあります。

感染経路が思い当たらない場合は、症状があるかないかを判断軸にし、医療機関を受診するようにしましょう。感染経路が思い当たらないからといって症状を放置しないようにしましょう。

3-3.パートナーへの感染スクリーニング

パートナーがいる場合、お互いに感染の有無を確認することも大切です。双方が検査を受け、感染がないことを確認してから性行為を行うことで安心できます。

4.淋菌感染症の診断方法

4-1.医療機関での検査方法

淋菌感染症の検査は、医療機関で行われ、尿検査やぬぐい液の採取によって行います。検査は簡単で、痛みも少なく、短時間で結果が分かるものが多いため、安心して受診しましょう。

4-2.尿道炎の診断と検査の流れ

尿道炎が疑われる場合、医師はまず尿道の分泌物や尿検査を行います。検査結果に基づき、淋菌感染の有無が判断され、陽性の場合には治療が始まります。

4-3.咽頭や直腸の検査の必要性

咽頭や直腸にも感染することがあるため、性行為の種類によっては喉や直腸の検査も必要です。特にオーラルセックスやアナルセックスがある場合には、咽頭や直腸の検査も合わせて受けると安心です。

5.淋菌感染症の治療法

5-1.抗生物質の種類と投与方法

淋菌感染症は抗生物質で治療しますが、淋菌は耐性菌の増加が問題になっており、医師が効果的な抗生物質を選んで治療します。注射や経口薬が使われ、数日の治療で効果が出ることが多いです。

5-2.治療の効果とすぐ治る可能性

適切な抗生物質で治療を行えば、通常は数日で治癒します。ただし、症状が治まったからといって自己判断で薬をやめず、医師の指示通りに服用を続けることが重要です。

5-3.治療後のフォローアップ

治療後も、症状が完全に治まっているかを確認するため、再度検査を受けることが推奨されます。再感染を防ぐためにも、パートナーと共に治療を行うことが望ましいです。

6.淋菌感染と合併症の関係

6-1.関節炎の発生と症状

淋菌感染が体内で広がると、関節炎を引き起こすことがあります。淋菌性関節炎では、関節に腫れや痛みが生じ、動きが悪くなります。この症状は、特に感染が進行している場合に見られます。

6-2.淋菌による播種のメカニズム

淋菌が血流に入り、体内を巡ることで他の臓器や関節に感染が広がることを「播種(はしゅ)」と呼びます。播種した場合は重篤な状態になることがあるため、早期治療が必要です。

最後に

淋菌感染症などの性感染症は、恥ずかしさや罹患していること自体に目を背けたい心理から、医療機関受診をためらってしまう場合もあります。

早期受診によって、重症化やパートナーへの感染拡大を防ぐことができるため、症状が疑わしい場合は早い段階で検査を行い、医療機関で治療を開始する様にしましょう。

心療内科予約

心療内科予約