インフルエンザの治療

新宿駅西口・南口徒歩1分のインフルエンザ検査・治療 当院ではインフルエンザの治療を行っております。 治療をご希望の方、発熱、のどの痛み、せき、たんの症状がある方、 周りにインフルエンザの患者様がいる方は当院にご相談ください。

1.インフルエンザとは?基礎知識と概要

1-1.インフルエンザの定義と種類

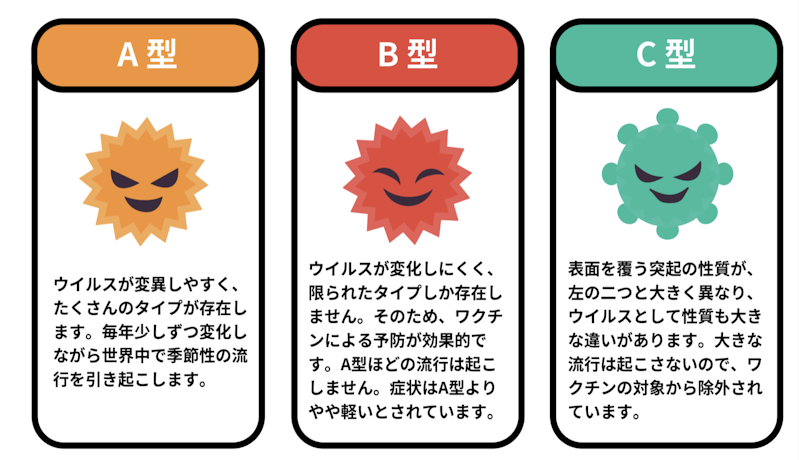

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症です。風邪と似た症状が出ますが、症状が強く、高熱や関節痛、筋肉痛などを伴います。インフルエンザにはA型、B型、C型があります。特にA型とB型が季節性の流行を引き起こし、C型は症状が軽いため流行の原因にはなりにくいとされています。

1-2.インフルエンザウイルスの特徴

インフルエンザウイルスは、他のウイルスと比べて変異しやすい性質を持っています。そのため、毎年異なる株が流行し、ワクチンも毎年更新されます。また、インフルエンザウイルスは飛沫感染や接触感染で広がりやすいことから、迅速な対策が重要です。

インフルエンザは短期間で多数の人に感染するため、医療機関や社会に大きな影響を与えます。高齢者や基礎疾患がある人、小児や妊婦は重症化しやすく、インフルエンザによる入院や死亡も報告されているため、予防と早期治療が重要です。

2. インフルエンザの症状と診断方法

2-1.代表的な症状とは

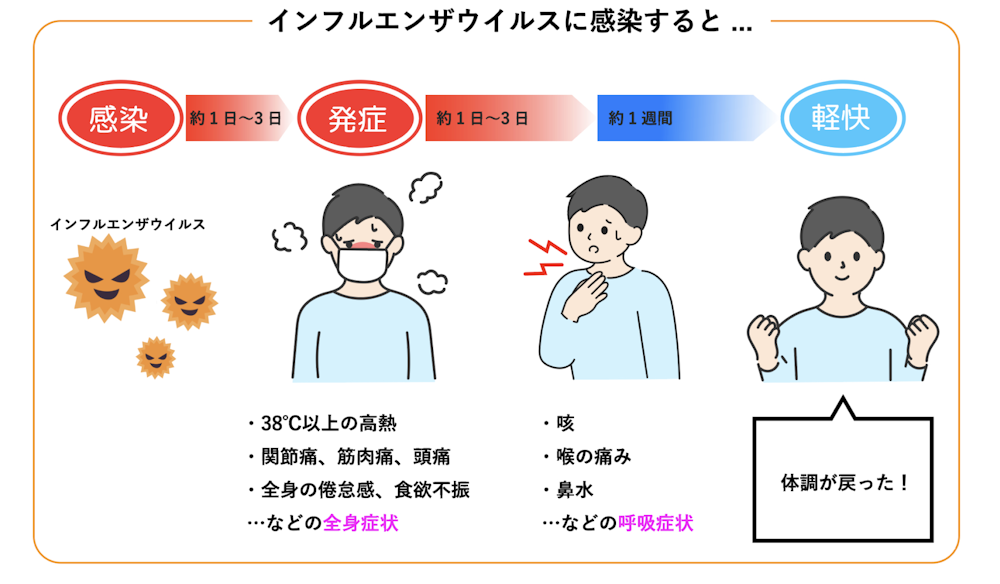

インフルエンザの主な症状は高熱、関節痛、筋肉痛、喉の痛み、頭痛などです。また、倦怠感が強く、日常生活に支障が出ることが多いです。これに加え、咳や鼻水など風邪に似た症状も現れることがあります。

2-2.インフルエンザの潜伏期間

インフルエンザの潜伏期間は約1~3日程度で、感染してから症状が出るまでに時間がかかりません。このため、感染の広がりが速く、症状が現れたら早めに対応することが求められます。

2-3.診断方法と検査の流れ

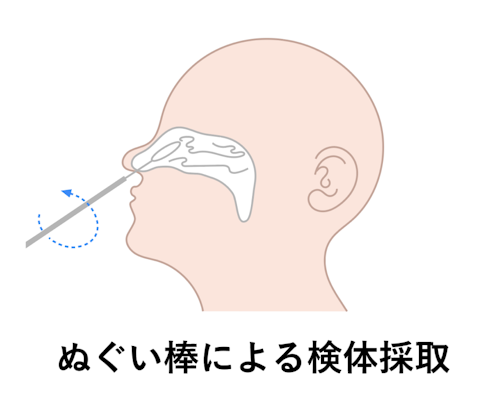

インフルエンザの診断は、医療機関で行われる簡易検査(鼻や喉のぬぐい液を採取)によって数分で結果が分かります。また、症状が出始めてからの検査が正確性を高めるため、発熱してから24時間以降に検査を行うというタイミングにも注意が必要です。

3. インフルエンザの発生状況と流行の傾向

3-1.過去の流行事例

インフルエンザは毎年冬季に流行し、特に12月から3月にかけて感染者数が増加します。過去には新型インフルエンザ(2009年)や、アジア風邪(1957年)といった大流行もあり、多くの人が感染し、世界中に大きな影響を与えました。

3-2.国内外の発生状況

インフルエンザの流行は日本だけでなく、世界中で起こります。特に寒冷な季節に感染が広がりやすく、南半球の流行状況が予測に参考にされることもあります。

4. インフルエンザ予防のための対策

4-1.インフルエンザワクチンの効果と接種方法

インフルエンザのワクチンは、流行する型を予測して毎年製造されます。接種後、抗体ができるまでに約2週間かかり、予防効果はおよそ5~6か月間持続します。特にリスクの高い人には接種が推奨されています。ただし、インフルエンザの予防接種を作成するにあたって鶏の卵を使用する過程が存在するので、鶏卵アレルギーの方には接種ができないこともあります。

4-2.手洗いや咳エチケットの重要性

インフルエンザは飛沫や接触によって人から人へ感染します。感染者が咳やくしゃみをするとウイルスが空気中に飛び、近くにいる人が吸い込むことで感染が広がります。

石けんでの手洗いやアルコール消毒、マスク着用で感染のリスクを減らしましょう。

4-3.生活環境での感染対策

ウイルスは乾燥した環境で活発になるため、室内の加湿や換気も予防に役立ちます。加湿器を使用し、湿度を50~60%に保つことでウイルスの感染力を下げる効果が期待できます。

5. インフルエンザ予防のための対策

5-1.治療薬とその効果

インフルエンザの治療には、抗ウイルス薬(タミフル、リレンザなど)が使用され、発症後早い段階で服用するほど効果が高くなります。発熱や痛みを和らげる薬も併用されることが多いです。

5-2.医療機関での対応と受診のタイミング

インフルエンザの症状が疑われる場合、早めに医療機関を受診しましょう。特に症状が強い場合や、リスクが高い人は早期に診断 (可能なら発熱から24時間以上48時間以内) を受け、適切な治療を開始することが大切です。

5-3.重症化した場合の対応

インフルエンザが重症化すると、肺炎や気管支炎を併発することがあります。高齢者や基礎疾患のある人が重症化しやすいため、入院治療が必要になることもあります。

6.高齢者・小児・妊婦におけるインフルエンザ

6-1.高齢者や基礎疾患を持つ人の注意点

高齢者や心疾患、糖尿病などの基礎疾患を持つ人はインフルエンザが重症化しやすいため、予防接種や早期治療が特に重要です。

6-2.小児におけるインフルエンザの影響

子どももインフルエンザによる合併症が起こりやすく、高熱やけいれんを引き起こすことがあります。発熱後すぐに医療機関を受診し、早めの治療を受けることが推奨されています。

またアスピリン系のお薬を使うと、子供の場合「ライ症候群」と呼ばれる精神症状・脳神経症状・肝機能障害などを引き起こす可能性があるため、治療薬には注意

が必要となります。

6-3.妊婦への影響と対応

妊婦は免疫力が低下しやすく、インフルエンザにかかると重症化するリスクが高いです。予防接種を受けることで、妊婦自身と胎児を守ることができるため、医師と相談の上で接種を検討しましょう。

7.新型インフルエンザとパンデミックの歴史

7-1.過去のパンデミックの事例

1918年のスペイン風邪、1957年のアジア風邪、2009年の新型インフルエンザなどは、世界的な流行(パンデミック)を引き起こし、多くの命が失われました。新しいインフルエンザウイルスが出現することで、パンデミックが発生する可能性があります。

7-2.新型インフルエンザの特徴

新型インフルエンザは、既存の免疫では防げない新しい型のウイルスです。多くの人が免疫を持っていないため、短期間で大規模な流行が起きる可能性が高く、国際的な監視体制が敷かれています。

7-3.インフルエンザと鳥インフルエンザの違い

鳥インフルエンザは鳥類に感染するインフルエンザウイルスの一種ですが、いつ変異をしてしまい人にも感染するか予測を立てることができません。加えて、感染が確認されると鳥類に大きな被害をもたらすため、監視と防疫が行われています。

高病原性鳥インフルエンザは、鳥に対して致死率が高く、人にも重い症状を引き起こすことがあります。H5N1型やH7N9型などがこれに該当し、過去には人の死亡例も報告されています。

最後に

インフルエンザは流行しやすさ、症状の強さから、早期での治療が大切になります。

聞き慣れている病気だからと油断せずに、適切な治療を受けるようにしましょう。

新宿駅西口・南口徒歩1分のインフルエンザの治療

当院ではインフルエンザの治療を行っております。

発熱、のどの痛み、せき、たんの症状がある方、

周りにインフルエンザの患者様がいる方は当院にご相談ください。

心療内科予約

心療内科予約