梅毒の治療

当院では梅毒の治療を行っております。 治療をご希望の方、性感染症に不安がある方、パートナーが性感染症を指摘されている方は当院にご相談ください。

1. 梅毒とは?

1-1.梅毒の定義と発生状況

梅毒は、主に性行為で感染する感染症で、梅毒トレポネーマという細菌が原因です。感染すると進行段階に応じたさまざまな症状が現れ、適切な治療をしないまま放置すると、最終的には全身に深刻な障害をもたらします。日本では近年、感染者が急増しており、感染症法に基づき届け出や対策が求められる感染症のひとつです。

1-2.梅毒の感染経路

梅毒は主に性的接触を通して感染します。複数のパートナーとの性行為やコンドーム未使用の行為が感染リスクを高めます。また、オーラルセックスでも感染の可能性があるため、すべての性行為において予防策が推奨されます。

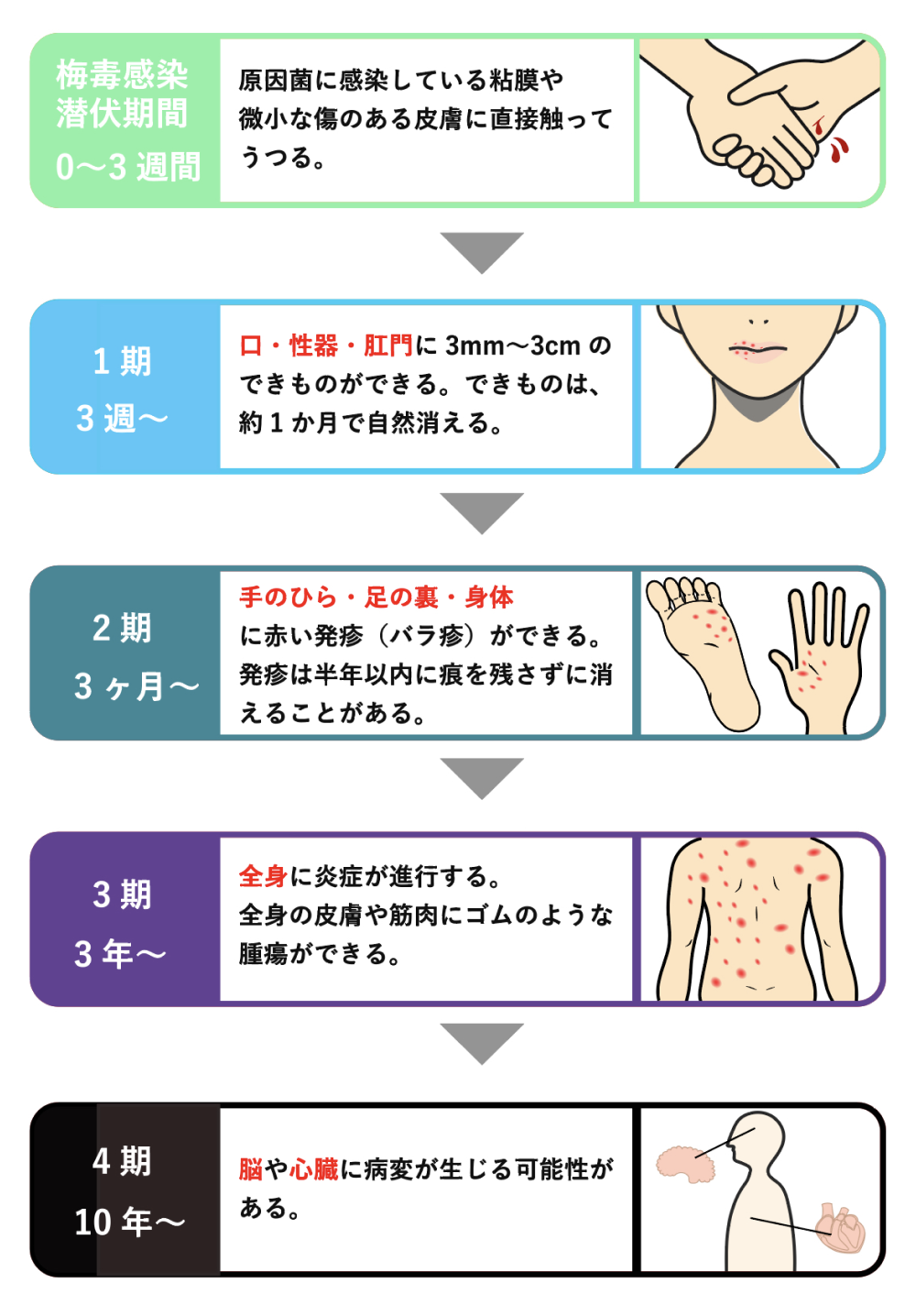

1-3.梅毒の潜伏期間

梅毒の潜伏期間の平均は3週間程度ですが、あくまで平均であり、実際の潜伏期間は10~90日と幅があります。症状がない場合でも感染力を持っており、その期間の性行為による感染が近年拡大しております。

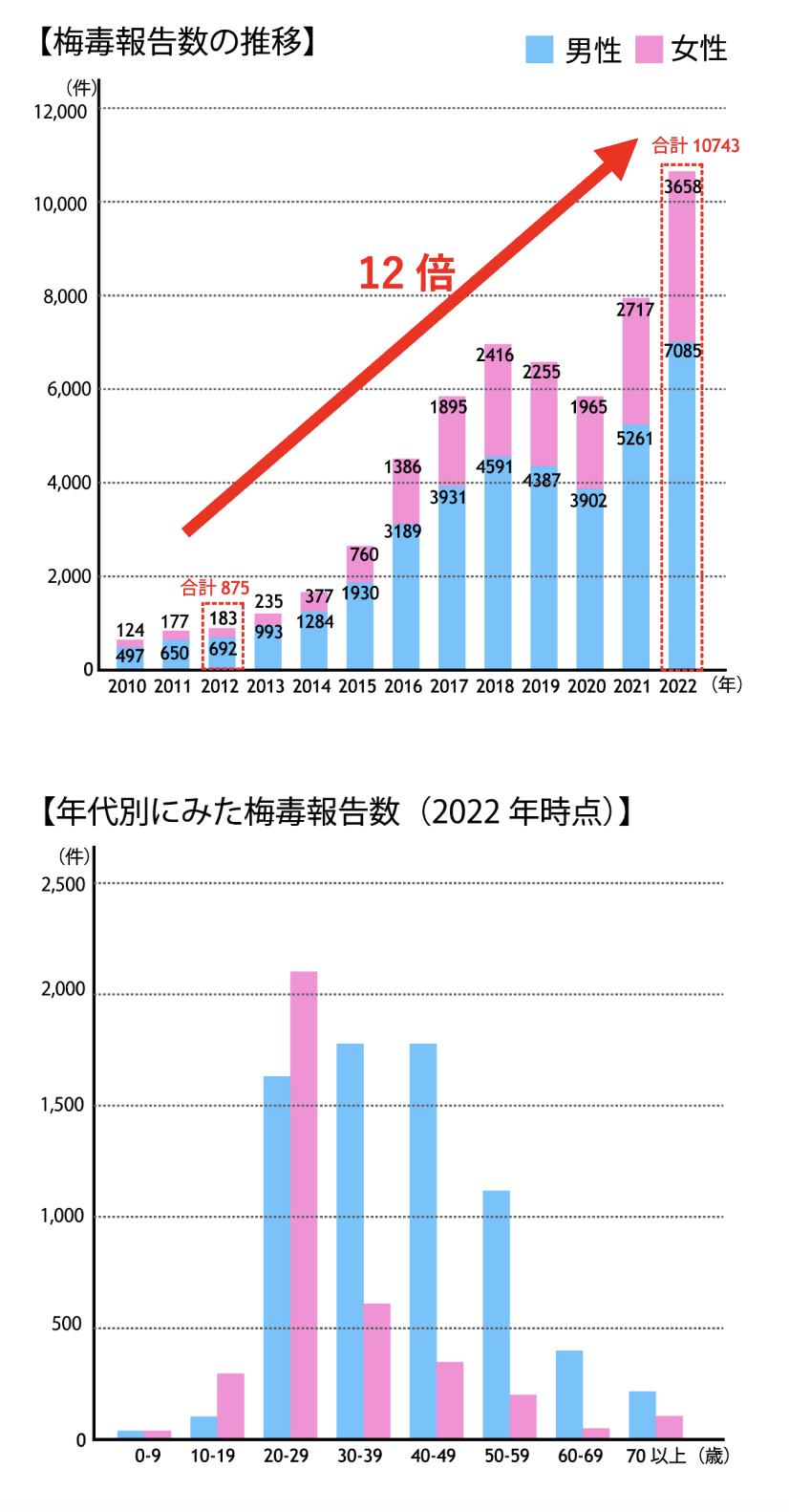

1-4.日本における梅毒の動向と増加

日本国内での梅毒感染者数は、2010年代初頭から増加傾向にあります。若年層の感染が増えており、特に都市部では感染者数が高くなる傾向があります。

厚生労働省の発表している感染報告数は2012年の875件と比べて、10年後の2022年には約12倍の10743件まで感染者数を増やしています。このため、梅毒予防のための啓発活動や検査体制の強化が進められています。

2. 梅毒の症状と診断方法

2-1.梅毒の各期(1期・2期・3期・4期)における症状

1期:感染後3週間前後でしこりやできもの(硬性下疳)が感染部位に現れます。痛みがないため、気付かないことが多いです。

2期:感染後3か月ほどで全身にまばらな赤いできもの(発疹や湿疹)が出ますが、痛みがないことが多く、しばらくすると自然に治まります。

3期:感染後数年経過してから、皮膚や筋肉にゴム腫と呼ばれる腫れ物ができ、さまざまな合併症が現れることがあります。

4期:さらに進行すると、心臓や脳を含む臓器に障害が生じ、命にかかわることもあります。

梅毒の症状は、進行段階ごとに異なる視覚的特徴があります。1期のしこりや2期の発疹などは医療機関で確認が必要ですが、痛みがないことが多いため、気付きにくいのが特徴です。

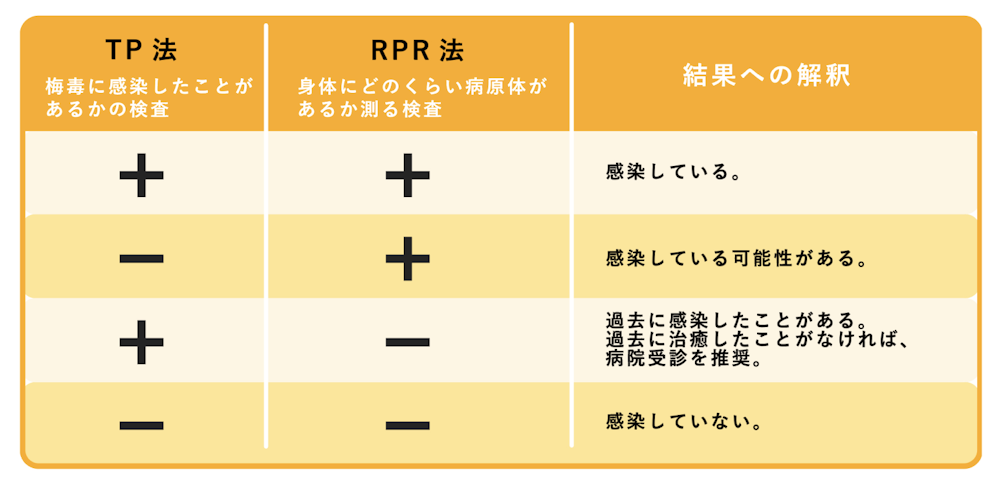

2-2.梅毒検査と診断

梅毒の診断には、血液検査が一般的です。特に抗体検査や細菌の有無を確認するための試薬を使った検査が行われ、感染の確認が数分でできる簡易検査もあります。早期発見には、症状がなくても定期的な検査が有効です。

検査にはTP法とRPR法という検査があり、TP法は梅毒に感染したことがあるかどうか、RPR法は今病原体がどれくらいの強さで体に感染しているのか、がわかります。

両方の検査結果と病歴を加味し、感染しているかどうか、今が病気のどのタイミングであるかを判断します。

感染しても検査で陽性と判定できるまでに時間を要する場合もあり、TP法は感染機会から4週間程度、RPRは感染機会から2週間経過した後に陽性になるため、最初の検査で陰性だったからといって安心できるわけではありません。数週間後に再度医療機関受診し、再度感染の恐れがないと確認できて初めて安心できるようになります。

3. 梅毒の治療と予防について

3-1.梅毒治療に必要な抗生物質

梅毒は抗菌薬(ペニシリンなど)で治療可能です。特に感染初期に治療を開始すると、比較的短期間で症状が治まり、後遺症も防ぎやすくなります。しかし、放置すると重篤な合併症につながるため、違和感がある場合や心配な行為があった場合は、早めの検査と診断が勧められます。

薬の服用は医師の指示に従い、全期間きちんと続けることが大切です。近年は既存の抗菌薬が効きにくい耐性菌の割合が増加しています。医療機関で再受診を指示されている場合は、自己判断で治療を中止せずに再度医療機関でその後のフォローを受けるようにしましょう。

3-2.感染予防のための注意点

梅毒の感染予防にはコンドームの使用が重要です。性行為の際には、特に粘膜同士が触れるリスクがあるため、予防策を講じましょう。また、定期的に検査を受けることで早期発見にもつながります。

4. 梅毒感染の影響と健康へのリスク

4-1.梅毒がもたらす健康障害

梅毒は放置すると、神経系や心血管系に重大な障害をもたらす可能性があります。進行すると日常生活に影響するだけでなく、命にかかわる場合、強い後遺症が出現する可能性もあります。特に神経梅毒や血管梅毒と呼ばれる重篤な段階になると、早急な治療が必要です。

4-2.妊娠中の梅毒感染と胎児への影響

妊婦が梅毒に感染している場合、胎児に感染し、先天性梅毒という状態で生まれる可能性があります。先天性梅毒は胎児の発育に影響を与え、治療が必要となります。妊娠前後に検査を受けることが推奨されます。

4-3.HIVとの関係と注意が必要な点

梅毒とHIVの両方に感染すると症状が重くなる可能性が高まります。また、梅毒の感染者は性行為の際の注意不足などからHIVにも感染しやすくなるため、性感染症の予防はHIV対策の一環としても重要です。

5. 梅毒感染の影響と健康へのリスク

5-1.保健所や医療機関での支援

保健所や医療機関では梅毒に関する相談や検査を提供しています。

無料で受けられる検査もあり、相談や検査で早期発見が可能です。

匿名での検査が可能な施設もあり、プライバシーを保ちながら検査を受けることができます。

地域ごとに検査日が決まっているため、事前に確認しておくとよいでしょう。

5-2.新宿区の取り組み

新宿区では「東京都新宿東口検査・相談室」という施設でHIV・梅毒の検査を匿名・無料で受けることができます。

検査日時に制限があるため、以下のページから詳細を確認してから予約するようにしましょう。

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/aids/kensa/kensa_yakan.html

検査期間で陽性となった場合は、医療機関受診が必要になります。

診察・検査の後、治療を開始し、その後体の中に病原体がなくなっているか確認を行います。

最後に

性感染症は病気にかかっていることを周りに知られたくない心理や恥ずかしさのせいで、感染の可能性からつい目を背けてしまいたくなります。

当院ではプライバシーに配慮した検査・治療を行います。

症状を初期で発見し、治療するために、お気軽にご相談ください。

新宿駅西口・南口徒歩1分の梅毒の治療

当院では梅毒の治療を行っております。

症状が出ている方、性感染症の疑いがある方は当院にご相談ください。

心療内科予約

心療内科予約