咽頭炎について

新宿駅西口・南口徒歩1分の風邪症状の治療 当院では風邪症状の治療を行っております。 発熱の症状が出ている方、 喉の痛みや腫れが出ている方、 咳や痰、鼻水、鼻詰まりの症状がある方は当院にご相談ください。

1.咽頭炎とは?

1-1.咽頭炎の読み方と定義

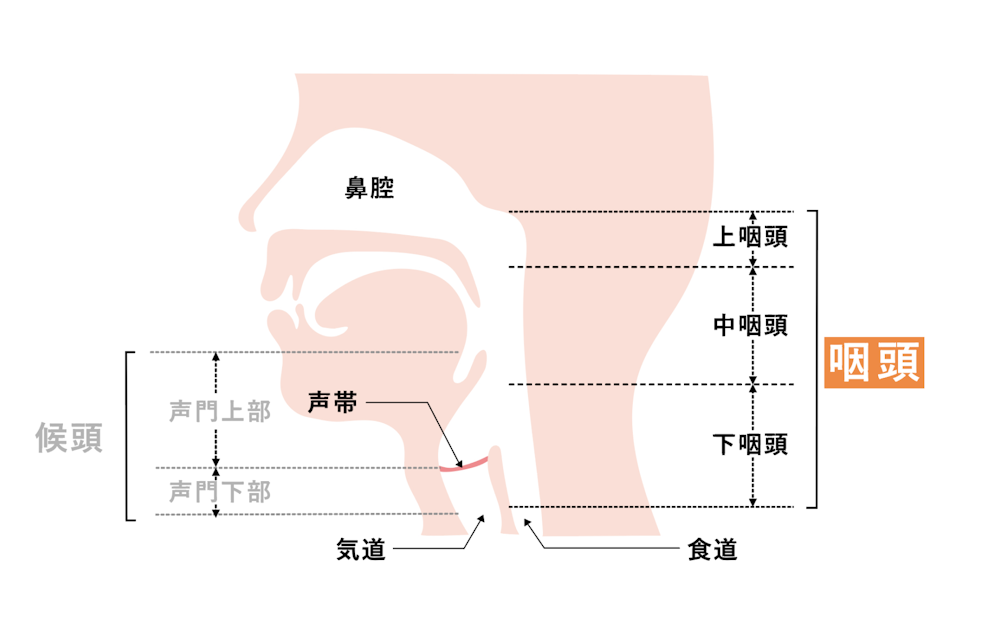

咽頭炎は「いんとうえん」と読みます。これは、喉の奥の部分である「咽頭」に炎症が起きる病気です。

咽頭は、鼻と口から吸い込んだ空気が通る道であり、炎症が起こると喉の痛みや腫れ、違和感などが生じます。

咽頭炎は一般的に風邪やウイルス感染が原因で起こるような急性咽頭炎とダラダラと喉の痛みが続く慢性咽頭炎の2種類に分かれます。

1-2.咽頭炎の症状と特徴

咽頭炎の主な症状は、喉の痛みや違和感です。これに加えて、発熱や咳、だるさを感じることも多いです。

特に急性の場合は、症状が急に現れ、喉の痛みが強いことが特徴です。

慢性の場合は、痛みは軽いものの、長引く傾向にあります。

1-3.咽頭炎と喉頭炎の違い

咽頭炎は喉の奥の「咽頭」の炎症ですが、喉頭炎はその下の「喉頭」に炎症が生じる病気です。

喉頭は声帯がある部分なので、喉頭炎では声がかれたり、話しにくくなることが多いです。

2.咽頭炎の原因

2-1.ウイルス性と細菌性の違い

咽頭炎は、ウイルスや細菌の感染が原因で発症します。ウイルス性は風邪の一部として現れることが多く、ライノウイルスやアデノウイルスが原因となることが多いです。細菌性の咽頭炎では、こちらも様々な原因の菌が存在しますが、代表的な例で言うと溶連菌(A群β溶血性連鎖球菌)と呼ばれる喉の痛みの症状が強くあらわれやすいものなどがあります。

2-2.咽頭炎の感染の広がり方

咽頭炎は、他の風邪と同じように主に飛沫感染や接触感染で広がります。

少し専門的な話をすると、「飛沫感染」は「空気感染」とは別物です。

飛沫感染は口から飛んだ飛沫が、直接他の人の口などから体に入って感染します。

空気感染は一度空気中に出た病原体が空気中にとどまり続けて、それを吸い込むことで感染します。空気感染は口などの吸い込みやすい位置に留まり続ける分、飛沫感染よりも感染しやすいです。

似た様な名前に「飛沫核感染」と呼ばれるものがあります。これは「空気感染」と同じことを指します。

まとめると、

「飛沫感染」≠「飛沫核感染」=「空気感染」

となります。少しややこしいですが、医療現場の人はこの言葉を使い分けて説明します。

また、感染した人が触れた物を他の人が触れることで感染が広がる(接触感染)場合もあります。

2-3.咽頭炎がうつるメカニズム

感染者が咳やくしゃみをすると、空気中にウイルスが飛び散り、近くにいる人がその病原菌を吸い込みます。

ウイルスや細菌が鼻や口の粘膜に付着すると、体内に侵入してウイルスが増殖して初めて、「感染が成立」します。

病原体が体に入ったからといって必ずしも感染が成立するわけではありません。あくまで体に入った病原体が体の中で「免疫に押し勝って増殖した時」を「感染の成立」とします。

2-4.なりやすい人の特徴

免疫力が低下しているときや、疲労がたまっているときに咽頭炎にかかりやすくなります。また、乾燥した環境も喉に負担をかけるため、咽頭炎を引き起こしやすいとされています。

3.咽頭炎の症状

3-1.痛みと炎症について

咽頭炎では、喉の痛みや腫れが主な症状です。食事や飲み込み時に痛みが増すことが多く、話すのもつらく感じることがあります。急性の場合は特に痛みが強くなりがちです。

3-2.発熱や倦怠感の影響

発熱や体のだるさ(倦怠感)も、咽頭炎でよくみられる症状です。これらは体が感染に対して防御反応を示しているために起こります。特に細菌感染が原因の場合、発熱が高くなることが多いです。

3-3.咽頭の違和感とその他の症状

咽頭炎では、喉に異物感や違和感が続くこともあります。また、咳や鼻水が出たり、耳の痛みを伴うこともあります。これらの症状は感染が広がることで引き起こされることが多いです。

4.咽頭炎の治療法

4-1.医療機関での診断と検査

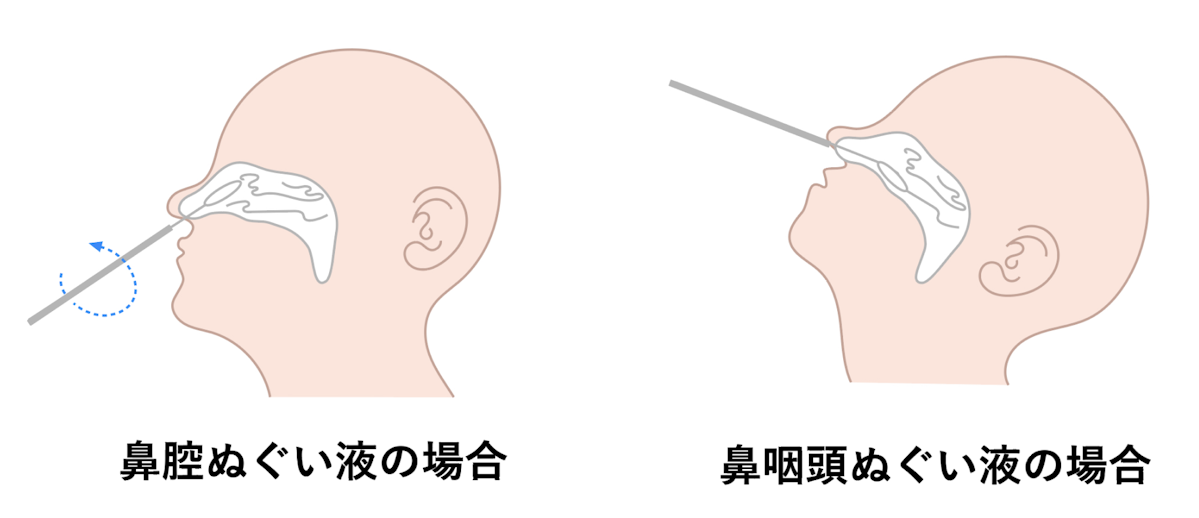

医師は喉の様子を観察し、症状に合わせて咽頭炎かどうかを診断します。場合によっては、特定の細菌感染を調べるために喉のぬぐい液を検査することもあります。

4-2.急性咽頭炎の治療法

急性咽頭炎はウイルスが原因であることが多いため、自然に治ることが多いです。ただし、痛みを和らげる薬や、発熱がある場合にはカロナールやロキソニンなどの解熱剤が処方されます。細菌性の場合は抗生物質も使用されることもあります。

4-3.慢性咽頭炎の治療方法

慢性咽頭炎では、咽頭を刺激する原因を取り除くことが重要です。乾燥を防ぐために加湿器を使ったり、禁煙を心がけたりすることが推奨されます。必要に応じて、抗炎症薬や喉を保護する薬が処方されることもあります。

5.咽頭炎の予防

5-1.ストレスと生活習慣の関係

ストレスは免疫力の低下につながり、咽頭炎のリスクを高める要因です。ストレスを溜めないように、十分な休息をとり、バランスの取れた食事を心がけましょう。

5-2.乾燥の対策

寒い季節は空気が乾燥しており、ウイルスが遠くまで飛んで行きやすくなることから風邪が流行しやすくなります。

逆に湿度が高い時期はウイルスに水分が付着して地面に落ちやすくなり、風邪の症状は流行しにくくなります。

そのため乾燥した環境ではウイルスが増殖しやすく、感染のリスクが高まります。日本の冬の場合、加湿器を使用したり、こまめに水分を取ることで喉を潤し、予防につなげましょう。

5-3.効果的な予防接種

インフルエンザなどのウイルスが原因で咽頭炎を引き起こす場合もあるため、予防接種が重症化リスクの軽減に役立ちます。残念ながら、予防接種を行ったとしても、感染する確率を下げたり、重症化しないように症状を抑えたりすることはできるかもしれませんが、完全に防ぐことはできません。

6.咽頭炎の完治までの期間

6-1.急性咽頭炎の回復時間

急性咽頭炎は、通常1週間から10日程度で自然に回復します。適切な治療を受け、安静にしていると症状が軽快しやすくなります。

6-2.慢性咽頭炎の経過と注意点

慢性咽頭炎は、長期間にわたって症状が続く場合があります。完治させるには、日常の生活環境や習慣を見直し、喉に負担をかけないようにすることが大切です。

7. 咽頭炎と他の病気の関係

7-1.扁桃炎との関連性

咽頭炎と扁桃炎は、共に喉に炎症が起こる疾患です。咽頭炎が悪化すると、扁桃腺にも炎症が広がり、扁桃炎を引き起こすことがあります。症状が重くなると、高熱や強い喉の痛みが現れます。

7-2.気管や肺炎との関連

咽頭炎が進行すると、炎症が気管や肺に広がることもあります。これにより、気管支炎や肺炎が併発すると重症化の可能性があるため、早めの治療が大切です。

最後に

日常にありふれている風邪の症状ですが、食事が取れない、呼吸が辛いといった重大な症状になる前に治療を開始することが大事です。

些細な症状だとしても早い段階で病院を受診し、重症化予防に努めましょう。

新宿駅西口・南口徒歩1分の風邪症状の治療

当院では風邪症状の治療を行っております。

発熱の症状が出ている方、

喉の痛みや腫れが出ている方、

咳や痰、鼻水、鼻詰まりの症状がある方は当院にご相談ください。

心療内科予約

心療内科予約