糖尿病の検査

当院では糖尿病の治療を行っております。 治療をご希望の方、気持ちが続かず治療を途中で辞めてしまった方、 検査の値に不安があったり、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

1.はじめに

みなさん、今や国民病とも表現される「糖尿病」、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

中には、「糖尿病は治らない病気」と表現されることもよくあるため、糖尿病になって不安な方も沢山いらっしゃるかと思います。

糖尿病になってしまった時に、すぐに病気を見つけて治療を行えれば、合併症など予防して全身の臓器を守ることで、より人生の時間を充実したものにできます。

以下のページでは、糖尿病に関してどのような検査があるのかについてお話しさせていただきます。普段受けている検査がどのようなものか理解し、早い段階で病気に対し対策を打っていただけたら幸いです。

糖尿病の具体的な予防と対策についてはこちらのページに詳細を記載してあります。

併せて是非ご覧ください。

糖尿病の予防と対策について詳しくはこちら>>

野菜ジュースは体に悪い?犬の散歩は運動に入る?

2.一般的な検査

2-1.血糖値測定

血糖値測定は、糖尿病診断の基本的な方法です。

「血糖」の項目は、健康診断では「グルコース」と表記されていることもあります。

糖尿病を診断するときの血糖値は、いつ測ったものでもいいわけではなく、空腹時血糖値を確認します。

この場合の空腹時とは「10時間以上絶食後の、早朝空腹時の血糖値」を指します。

この値が126mg/dl以上である場合、糖尿病が疑われます。

糖尿病診断において大事な指標であるため、この値が正確かどうかはとても大事です。

2-2.HbA1c(ヘモグロビンA1c)検査

HbA1c検査は、過去1~2か月間の平均血糖値を反映する指標であり、糖尿病の診断や管理に用いられます。この値と血糖値の状態を確認して糖尿病と診断されます。

例えば、検査の場では血糖値が基準値以内でセーフだったとしても、HbA1cが高い時は、ここ一ヶ月間は血糖値高かったんだよね?という判断になります。

つまり糖尿病が隠れている可能性があるため、きちんと検査し直す必要性があります。

2-3.もしも健康診断の直前に食事をとってしまったらどうしたらいい?

うっかり健康診断であることを忘れて食事をとってしまうことってありますよね。

その場合はどうしたらいいのでしょうか。

健康診断の当日に食事とってしまった場合、血糖の値というものは基準値よりも大幅に高くなる場合があります。その時は採血項目を以下に記載してある「HbA1c」というものに代用して検査します。

当院でも健康診断で血糖検査の代わりに「HbA1c」の検査で代用することができます。

どの医療機関でも対応しているわけではないので、直前の食事は取らないに越したことはないですね。

3.糖尿病合併症の検査について

合併症にもよりますが、症状に応じて1年に1回を目安に定期的に検査をうけましょう。

糖尿病の合併症についてはこちらのページに詳細を記載してあります。

併せて是非ご覧ください。

糖尿病の合併症について解説>>

糖尿病のせいで目が見えなくなる!?手足がしびれる!?糖尿病の合併症について解説

3-1.腎臓の検査 ~糖尿病腎症~

糖尿病になると、腎臓の中の細い血管がダメージを受けることで糖尿病性腎症というものが引き起こされます。腎臓の機能が徐々に低下し、進行すると人工透析が必要となります。

そのため定期的な血液検査と尿検査で腎臓の状態を評価します。

糖尿病腎症に関してはこちらに詳細が記載されています。ぜひご覧ください。

糖尿病腎症について>>

< 尿検査 >

尿を取って、その中に含まれるタンパクや目に見えない血が混ざっていないかを測定します。

腎臓が悪くなると尿の中にタンパクが出てきます。

また病状が進行している場合、尿に血が混じってくる可能性もあります。

< 血液検査 >

・血清クレアチニン検査

腎臓が悪くなると、クレアチニンというものを捨てられなくなり、血液の中にクレアチニンが溜まってきます。血清クレアチニン検査は、このように血液の中で増えてくるクレアチニンを測定する検査です。

・eGFR

eGFRは不要なものを腎臓がどれくらい尿として捨てられるかの指標になります。

上記にある血清クレアチニン検査の値と、年齢、性別から算出されます。

このeGFRと、尿中アルブミン検査の結果を組み合わせて、

糖尿病性腎症がどれくらい進行しているか判断します。

3-2.眼の検査 ~糖尿病網膜症~

糖尿病網膜症は、眼の奥にある網膜と呼ばれる場所の細い血管がダメージを受けることで引き起こされます。網膜にダメージを受けると、光や色を感じることができなくなり、最悪の場合失明してしまうこともあるため、早期での検査が重要になります。

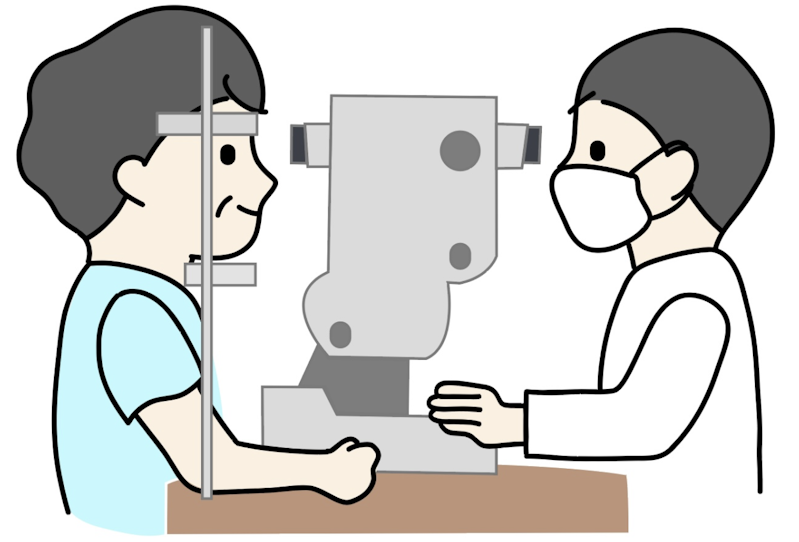

< 眼底検査 >

糖尿病網膜症の予防のために眼底検査というものが行われます。

この検査は主に眼科で行われ、特殊なカメラを使って網膜を撮影し、網膜の血管の状態を調べます。

眼の奥を見るために瞳孔を広げる目薬が使われるため、検査の前後は、普段よりまぶしく感じやすくなります。車や自転車の運転をせずに帰れるように準備をしておきましょう。

検査は30~1時間程度かかり、痛みはほとんどありません。

3-3.神経の検査 ~糖尿病神経障害~

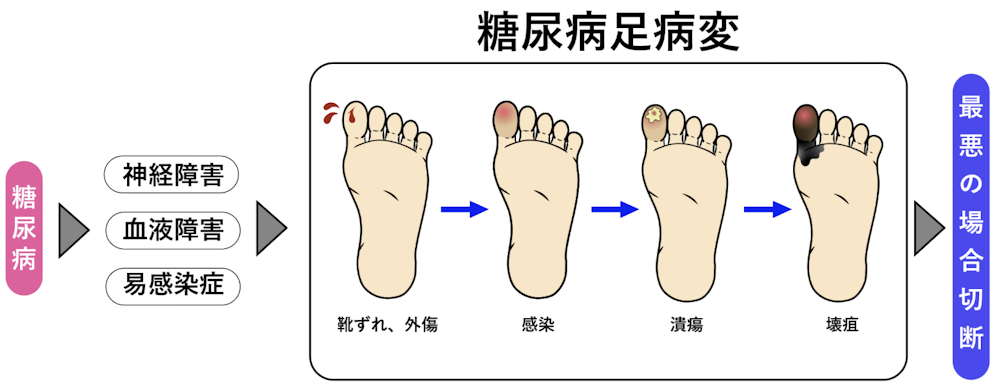

糖尿病の人はうまく血糖を使えないせいで神経にダメージが及びます。

症状としては手足の先がしびれるような痛みを感じます。

症状が進行すると、足の感覚がなくなってしまい、ひどい場合には足壊疽と言って足の組織が死んでしまうため、足を切断しなければならない場合もあります。

< 神経学的検査 >

しびれや感覚の異常がないか、感覚が鈍くなっていないかを確認します。

また、神経による反射が低下していないかの検査も行います。一般内科ではアキレス腱などの反射を見たりすることが一般的ですが、神経内科のある総合病院では神経の伝達速度を確認したり、自律神経の機能が問題ないかの確認までできる施設もあります。

3-4.血管の検査 ~動脈硬化~

糖尿病になると、動脈硬化といって、血管が硬くなる状態を引き起こしやすくなります。

動脈硬化を放置していると、心筋梗塞や脳卒中などの命に関わる重大な疾患を引き起こしてしまいます。

< 血液検査 >

動脈硬化は糖尿病以外にも、高血圧、脂質異常症、高コレステロール血症などと合わせて引き起こされます。そのため、血糖以外の血液検査の値も重要になってきます。

・LDLコレステロール

・HDLコレステロール

・中性脂肪

などが挙げられます。

脂質異常症について>>

脂質異常症についてはこちらに詳細が記載されております。

< 血圧検査 >

高血圧の検査も動脈硬化を疑う場合は重要な検査になります。

高血圧について>>

高血圧についてはこちらに詳細が記載されております。

医療機器が整備されているクリニックや総合病院などでは血管の状態を見るための検査として、首の血管の超音波検査(エコー検査)が行われることがあります。

症状によっては、心電図検査や胸のレントゲン検査なども行われます。

3-5.歯の検査 ~歯周病~

糖尿病の人は健康な人に比べて歯周病になりやすく、歯肉が腫れたり、口臭がしたり、歯が抜けやすくなったりします。

歯周病が重症であればあるほど、血糖の値も悪い人が多いです。

< 歯科受診 >

歯周病の検査は主に歯科受診にて、

・歯肉に炎症がないか、

・歯肉から出血がないか、

・歯周ポケットの深さはどれくらいか、

・歯のぐらつきがないか、

・口の中の衛生状態(磨き残しがないか)

といった項目を確認します。

また、歯のレントゲン写真を撮り、歯を支える根本の骨の状態も確認します。

最後に

疾患名は身体の症状が出るまで時間がかかることもあり、なかなか病気である事を自覚しづらいものです。

早い段階で病気の存在に気づき、治療を開始することで、人生の質を高めていくことが患者様にとって最も価値のある事だと思われます。

糖尿病の治療に関してはこちらのページにも詳細が記載しております。

併せてご覧ください。

糖尿病の治療法について>>

~糖尿病は治る?〜

新宿駅西口・南口徒歩1分の糖尿病治療

当院では疾患名の治療を行っております。

治療をご希望の方、

治療で気持ちが続かず途中で辞めてしまった方、

検査の値に不安があったり、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

心療内科予約

心療内科予約