糖尿病の治療法

当院では糖尿病の治療を行っております。 治療をご希望の方、気持ちが続かず治療を途中で辞めてしまった方、 検査の値に不安があったり、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

1.はじめに ~糖尿病は治る?~

みなさん、今や国民病とも表現される「糖尿病」、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

中には、「糖尿病は治らない病気」と表現されることもよくあるため、糖尿病をお持ちの方、糖尿病になるのが不安な方は世の中に沢山いらっしゃるかと思います。

結論として、糖尿病は治りません。

ただ、糖尿病を体に害のない範囲でコントロールするように目指すことはできます。

そのために以下のページでは、糖尿病に対してどのように治療していけばいいかについてお話しさせていただきます。

早期で糖尿病を発見するための検査や、発症予防と対策については別ページでも解説しています。併せてそちらもご覧ください。

糖尿病の検査とは?>>

血糖だけじゃない?失明の検査も必要!?

健診の直前にご飯を食べてしまったらどうしたらいい?

糖尿病の予防と対策について詳しくはこちら>>

2.生活習慣療法

2-1.食事療法

食事の基本原則

糖尿病の食事療法では、カロリーコントロールと栄養バランスが重要です。炭水化物、タンパク質、脂質の適切なバランスを保つことを意識しましょう。

食材選びと調理法

野菜、全粒穀物、低脂肪のタンパク質を中心に、食材を選びます。揚げ物や加工食品は避け、蒸し料理や煮物などの調理法を取り入れましょう。

具体的な食事例(朝食、昼食、夕食)

•朝食:全粒粉パン、ゆで卵、野菜スムージー

•昼食:サラダチキン、豆類、野菜たっぷりのスープ

•夕食:焼き魚、玄米、ほうれん草のソテー

注)糖尿病の状態により指導内容が変わります。

健康のためと言って野菜ジュースなどを摂るのは控えましょう。

意外と糖分が多く、気付かれずに飲んでしまう方がたくさんいらっしゃいます。

野菜はサラダなどで摂ることを心がけましょう。

2-2.運動療法

運動の重要性

定期的な運動は、血糖値の管理に役立ちます。インスリン抵抗性(インスリンの効きが鈍くなること)を抑えるため、体重管理や、心臓病になる可能性を下げることに役立ちます。

適切な運動の種類と頻度

ウォーキング、ジョギング、サイクリングなどの有酸素運動(呼吸をしながら運動すること)を週に150分以上行うことが推奨されます。また、筋力トレーニングも週に2回以上取り入れましょう。

例1)ジョギング50分 週3回

例2)ウォーキング30分 週5回

2-3.犬の散歩は運動に入る?

犬の散歩は運動に入りません。

というのも、ウォーキングにおける身体への負荷の目安は、大体心拍数が120くらいになる程度のペースでの歩行になります。

犬の散歩の場合は、寄り道したり、立ち止まったりしながらゆっくり歩いてしまうため、運動の強度としては十分とは言えません。

少し息が上がるくらいのウォーキングになるよう心がけましょう。

3.薬物療法 ~糖尿病の薬はきちんと使わないと危険?~

薬物療法とは、薬剤によって血糖下げる治療のため、きちんと薬の量をコントロールしないと、低血糖になり体が危険な状態になることもあるため、注意が必要です。

ここからは薬物での治療法について解説します。

3-1.内服療法(飲み薬)

経口薬

現在では様々なタイプの内服薬が出ており、糖尿病の状態や合併症の有無などで内服の内容が変わってきます。以下で簡単に説明します。

1)ビグアナイド薬 例:メトホルミン(メトグルコ)など

作用

・肝臓で糖を作り出すのを抑える。

・消化器からの糖の吸収を抑制する。

・筋肉でのインスリンの感受性を上げる作用。

2)スルホニル尿素薬 例:グリメピリド(アマリール)など

作用

・膵臓からインスリンを分泌させる。

3)グリニド薬 例:ミチグリニド(グルファスト)、レパグリニド(シュアポスト)

ナテグリニド(スターシス、ファスティック他)

作用

・インスリンを速やかに分泌させ、食事を摂ってすぐの高血糖を予防する。

4)DPP-4阻害薬 例:シタグリプチン(商品名ジャヌビア、グラクティブ)、

リナグリプチン(トラゼンタ)、アログリプチン(ネシーナ)、

テネリグリプチン(テネリア)など

作用

・インクレチンというホルモンの作用を強め、最終的にインスリンの分泌を促す。

5)GLP-1受容体作動薬 例:リラグルチド(ビクトーザ)、リキシセナチド(リキスミア)、

エキセナチド(バイエッタ、ビデュリオン)

作用

・膵臓からのインスリン分泌を促す。

6)α-グルコシダーゼ阻害薬 例:ボグリボース(ベイスン)、ミグリトール(セイブル)、

アカルボース(グルコバイ)など

作用

・小腸での糖の消化・吸収を邪魔することによって、食後の高血糖を予防する。

7)チアゾリジン薬 例:ピオグリタゾン(アクトス)など

作用

・筋肉や脂肪組織、肝臓などに働きかけて、インスリンの危機を高める。

8)SGLT2阻害薬 例:イプラグリフロジン(スーグラ)、ダパグリフロジン(フォシーガ)、トホグリフロジン(アプルウェイ、デベルザ)など

作用

・腎臓から尿へ糖を捨てることで血糖値を下げる。

3-2.注射療法(インスリン)

インスリン療法は、1型糖尿病や2型糖尿病の一部患者に必要です。

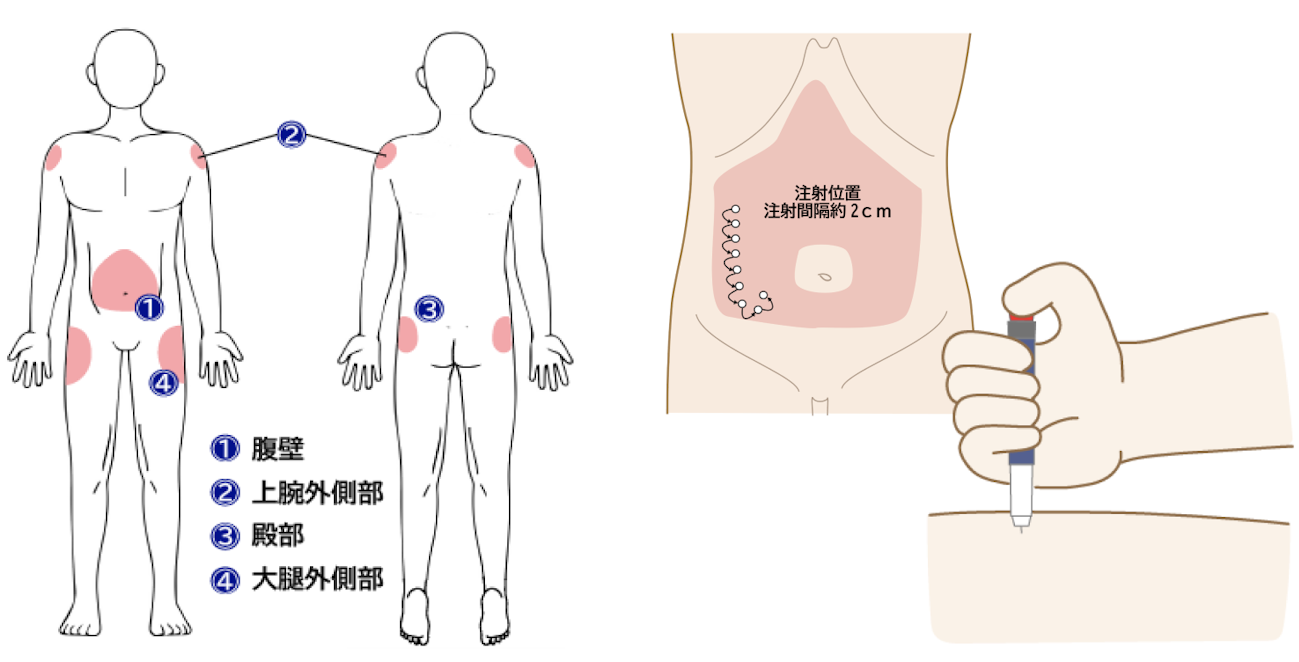

食直前などの適切なタイミングでインスリンを注射し、血糖値をコントロールします。インスリンは、ご自身で注射してもらう薬剤で、ペンのような形状のものを身体の適切な部位に一定の間隔を空けて注射します。

特に1型糖尿病の患者様に関しては、膵臓からインスリンを分泌することができません。

インスリンは生きるために必要なホルモンなので、身体の外からインスリンを直接摂取する必要があります。

1型・2型糖尿病の特徴について>>

1型糖尿病はどんな人がなりやすい?2型糖尿病は遺伝する?

3-3.飲み薬とインスリン注射ってなんで使い分けるの?

ちなみに、「3)内服療法」の部分で書いた飲み薬と何が違うのか、という質問に関しては、

飲み薬はあくまで「患者様の膵臓からインスリンを分泌させること」が目的で、

インスリン注射は「患者様の身体の外からインスリンを投与すること」が目的となります。

膵臓の機能が完全に無くなっていないうちは、体に残っているインスリンを使いながら、血糖が体に害を及ぼさない範囲でコントロールを目指します。

4.合併症の予防と管理

糖尿病の合併症を予防するために、定期的な眼底の検査などの検査を受け、その他の生活習慣病の原因である血圧やコレステロール値の管理を行います。そのため、適切な生活習慣と外来受診が重要です。

合併症についてはこちら>>

尿病のせいで目が見えなくなる!?手足がしびれる!?糖尿病の合併症について解説

最後に

糖尿病は身体の症状が出るまで時間がかかることもあり、なかなか病気である事を自覚しづらいものです。

早い段階で病気の存在に気づき、治療を開始することで、人生の質を高めていくことが患者様にとって最も価値のある事だと思われます。

新宿駅西口・南口徒歩1分の糖尿病治療

当院では糖尿病の治療を行っております。

治療をご希望の方、

治療で気持ちが続かず途中で辞めてしまった方、

検査の値に不安があったり、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

心療内科予約

心療内科予約