喘息の治療法

当院では気管支喘息の治療を行っております。 治療をご希望の方、気持ちが続かず治療を途中で辞めてしまった方、 検査の値に不安がある方や、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

1.はじめに

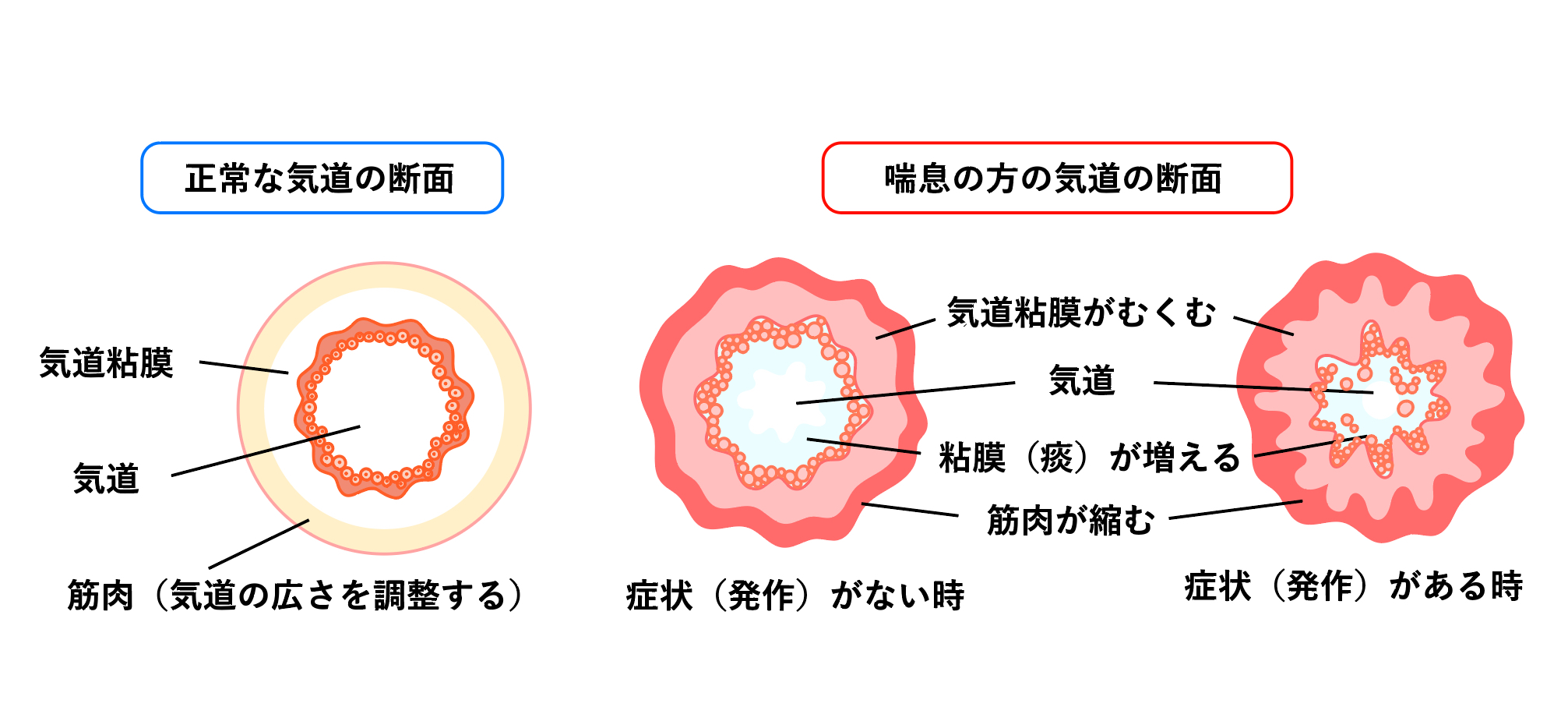

喘息は様々な原因から気管支が敏感になり、気道で「むくみ」が起きたり分泌液が出ることで気管支がせまくなり、呼吸が苦しくなったり、咳や痰が出たりする病気です。

気管支喘息についてはこちらのページにまとめを記載してあります。併せてご覧ください。

気管支喘息について>>

まとめページ

普段は何も症状がなかったのに、風邪や花粉などがきっかけで突然喘息の症状が出たりします。これを「喘息の発作」と表現します。

患者さんの多くは、この「喘息の発作」が起きてから症状を治すために医療機関を受診されます。そのため、特に初めての症状などの場合は、発作を抑える薬で治療を開始してから、その後は再発予防のための治療を行います。

医療従事者の間では

発作を治療する薬を「リリーバー」

再発を予防する薬を「コントローラー」

と表現したりもします。

今回は喘息の主な治療法であるこれら二つについて解説していきます。

2.発作を治療する薬 「リリーバー」

短期間作用型 β2刺激薬(吸入薬・ネブライザー)

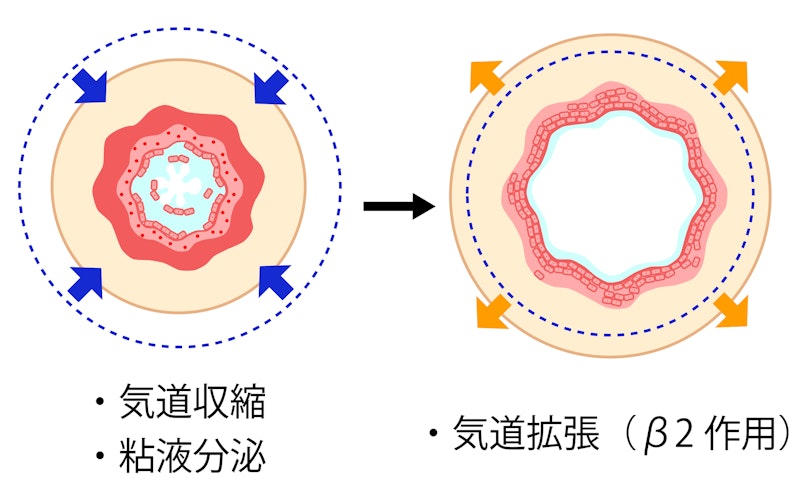

気管支を拡げる作用をもつお薬です。「β2刺激薬」と呼ばれるグループに属しています。

効果があらわれるのが速く、数分で症状改善が見られるため、発作治療として最もよく用いられる薬です。

交感神経を刺激する作用があるため、動悸(胸がドキドキとする)が現れます。

副作用が強い場合は投与量に調整が必要であり、過剰投与には注意が必要です。

②経口ステロイド薬(飲み薬)

ステロイドにはアレルギー反応や炎症を抑える作用があり、気道の炎症を抑えることで呼吸のし辛さや咳の症状をやわらげます。

後述する吸入ステロイドとは異なり、喘息の発作時に使用する薬です。

上記の①で書いた短期間作用型β2刺激薬などを使用しても発作や息苦しさがおさまらない時に使用します。

効果は強いですが、副作用が多く、糖尿病、胃潰瘍、うつ状態、骨粗しょう症、緑内障など全身の副作用があらわれる可能性があります。そのため長期では使用しないようにコントロールしていきます。

③ステロイド薬(点滴)

上記の①や②を使用しても発作がおさまらず、中等度以上の発作が起きている場合や、そもそも呼吸が苦しいせいで飲み薬を使えなかったりする場合は、ステロイド薬の点滴を行います。

ステロイドの効果に関しては②の飲み薬と同じで、気道の炎症を抑えることで呼吸の苦しさなどの症状を改善します。

喘息の治療では併せて漢方を使用する場合もあります。

喘息に使える漢方についてはこちらのページに詳細を記載してあります。併せてご覧ください。

喘息に使える漢方まとめ>>

喘息の症状別の使い分けを解説!

3.再発を予防する薬「コントローラー」

①吸入ステロイド (吸入薬)

長期管理薬の基本となるのが、吸入のステロイドです。

ステロイドは炎症を抑える作用があり、上で書いた飲み薬のステロイドよりも全身への副作用が少ないことが特徴です。

副作用には口腔内カンジダ症が挙げられます。

②長時間作用性β2刺激薬(吸入薬・貼り薬・飲み薬)

上記にもありますがβ2刺激薬とは、交感神経を刺激することで気管支を広げて、呼吸を楽にする薬です。

2の①に記載した、効果が速くあらわれる短時間作用性β刺激薬は「喘息の発作」治療薬として用いられるのに比べて、長時間作用性β2刺激薬は長期管理薬として、吸入ステロイドと一緒に使用されます。

③ロイコトリエン受容体拮抗薬 (飲み薬)

気管支喘息はアレルギー反応によるものが多いです。そのため、体のアレルギー反応を抑えることが治療につながります。

この薬はロイコトリエンというアレルギー反応によって生まれる物質の働きを抑えることで、気管支を拡げて炎症を軽度抑える作用を示します。

アレルギー性鼻炎の時にも使われることがあります。

気管支喘息とアレルギーの関連性についてはこちらのページに詳細を記載してあります。併せてご覧ください。

気管支喘息とアレルギーの関連性について>>

アトピー型と非アトピー型の違いは?子供がなりやすい喘息の種類とは?

④テオフィリン製剤(飲み薬)

このテオフィリン製剤というものは、気管支を拡げる作用、気道の敏感な状態を抑える作用、炎症を軽度抑える作用などをもつ薬です。気管支喘息では炎症によって気道が狭くなる状態ですので、このお薬の作用はよく効くのですが、副作用が出ないように使用量を適切にコントロールする必要があります。

⑤長時間作用性抗コリン薬 (吸入薬)

この薬は、アセチルコリンとよばれる物質の作用を抑えることで、気管支を広げる作用を持つ薬です。効果が速くあらわれる短時間作用性の抗コリン薬は発作治療薬で用いられますが、効果が長く続くこちらの薬は長期管理薬で用いられます。長期管理薬として使用する際は、必ず吸入ステロイド薬と一緒に用います。

最後に

喘息は早期での治療を行うこと、普段から発作を起こさないようにコントロールすることで、命につながるような重大な症状を回避することができます。

気になる症状がある場合はお早めにご相談ください。

新宿駅西口・南口徒歩1分の気管支喘息の治療

当院では気管支喘息の治療を行っております。

治療をご希望の方、

気持ちが続かず治療を途中で辞めてしまった方、

検査の値に不安がある方や、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

心療内科予約

心療内科予約