長引く咳の症状について

新宿駅西口・南口徒歩1分の気管支喘息の治療 当院では気管支喘息の治療を行っております。 治療をご希望の方、 気持ちが続かず治療を途中で辞めてしまった方、 検査の値に不安がある方や、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

はじめに

みなさん生まれて一度くらいは風邪というものをひいたことがあるのではないでしょうか。

風邪症状といえば、発熱、喉の痛み、咳、痰、鼻水といった様々な症状が出ますよね。

患者様の中には、風邪で出た熱などが下がった後などのタイミングでも、

咳だけの症状が止まらない場合があります。

その時に考えられる病気として考えられるものとしては以下のものになります。

1.気管支喘息

2.咳喘息

3.感染後咳嗽

4.アトピー性咳嗽

5.副鼻腔気管支症候群

6.胃食道逆流症

7.慢性閉塞性肺疾患(COPD)

それぞれの症状の特徴や対策については各リンクをご覧ください。

1.気管支喘息(きかんしぜんそく)

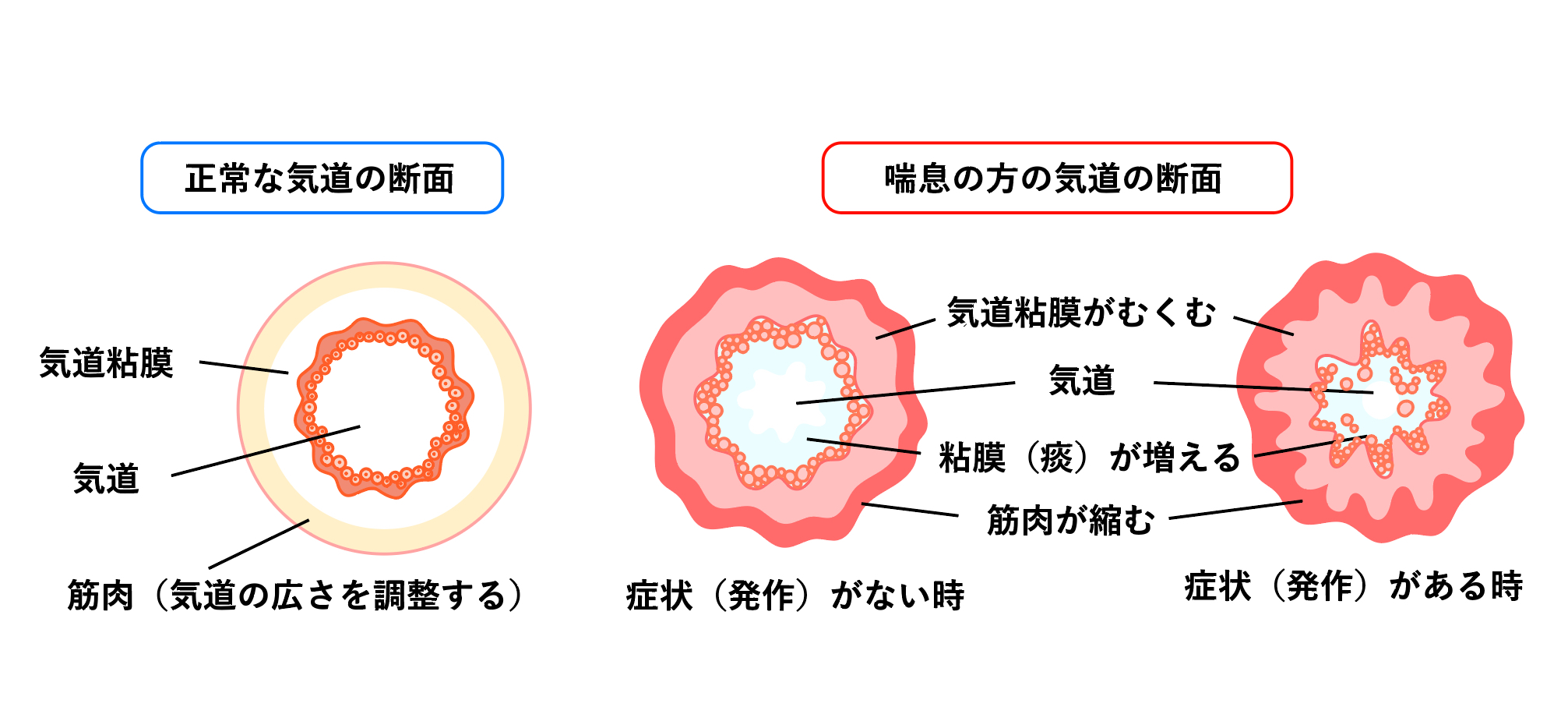

空気の通り道である気道に、アレルゲンと呼ばれる物質などが気道を刺激することで、気道が敏感に反応を起こした結果起動の「むくみ」や分泌液が出ることで、気管支(空気の通り道)が狭くなってしまい、呼吸苦を起こしてしまう病気です。

喘息についてはこちらのページに詳細を記載してあります。併せてご覧ください。

気管支喘息について>>

まとめページ

気管支喘息とアレルギーの関連性について>>

アトピー型と非アトピー型の違いは?子供がなりやすい喘息の種類とは?

長期の管理としては、まずは禁煙やハウスダストなどに暴露しないようにすることや寒い日などにはマスクなどを装着し直接冷たい空気を吸い込まないようする工夫を行いながら、吸入薬を調節していきます。

発作時の対応としては、発作時に追加で使用する吸入薬を携帯していただきます。もしくは発作が強い場合にはステロイドの点滴なども行う必要があります。

喘息の治療法についてはこちらのページに詳細を記載してあります。併せてご覧ください。

喘息の治療法>>

喘息の治療は役割分担がある?

2.咳喘息(せきぜんそく)

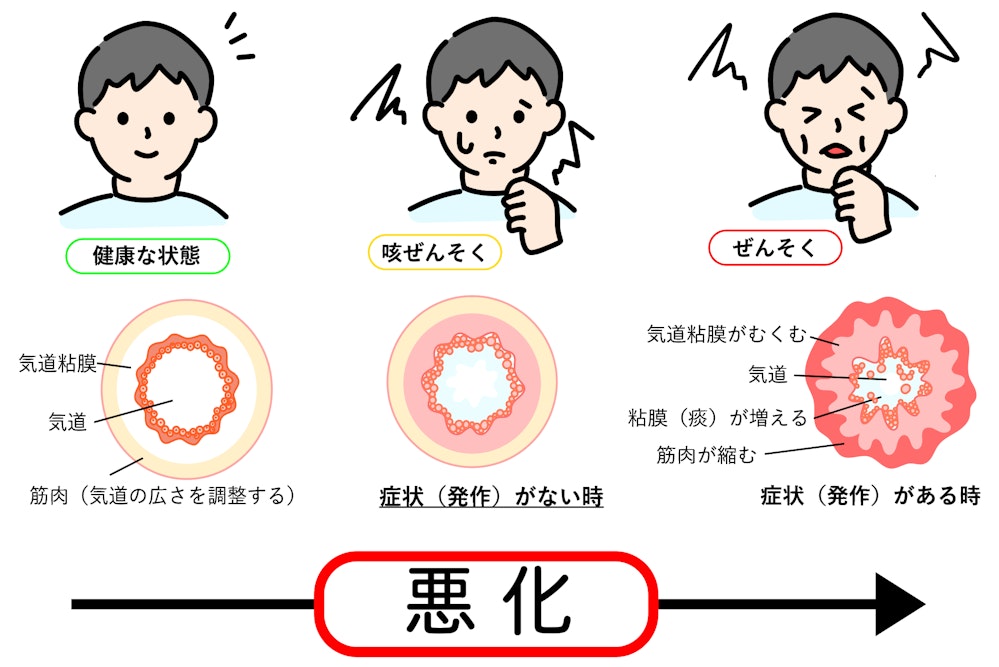

咳喘息とは、喘鳴(気道がゼイゼイ、ヒューヒューといった音が鳴る状態)を伴わずに、せきが長い期間続く状態を指します。

一般的に「喘息」というと、空気の通り道である気管支が狭くなって、息をするとゼーゼー・ヒューヒューという音(喘鳴)がしたり、息苦しさを感じたりします。

それに比べ咳喘息は、気管支が狭くならないため、喘鳴を伴わないことが特徴です。

咳喘息の治療方法は気管支喘息と同じで、吸入薬を使用します。

吸入薬を治療してすぐに改善し、長期間症状が出ない方もいらっしゃいますが、患者様によっては通年で吸入薬を継続している方もいらっしゃいます。症状の改善度合いを見つつ薬の増量や休薬を検討していきます。

咳喘息についてはこちらのページに詳細を記載してあります。併せてご覧ください。

咳喘息について>>

~気管支喘息との違い~

3.感染後咳嗽(かんせんごがいそう)

風邪などの感染症の症状は、時間と共に症状が消えることが一般的ですが、中には咳や痰の症状が残ってしまう方がいらっしゃいます。例えば発熱や呼吸困難の症状も伴っている場合であれば、肺炎などの重症になっている可能性も考えられますが、それらの症状が無く、咳や痰だけの症状の場合を感染後咳嗽と表現される場合があります。

症状が出始めた時は痰が絡んでいても、症状が長引くにつれて乾いた咳のみになったりもします。

治療では基本的に咳止めの薬を使用し治療を行います。飲み薬と吸入薬の組み合わせで治療を行います。

4.アトピー性咳嗽(あとぴーせいがいそう)

アトピー咳嗽とは少し喘息に症状が似ていて、 乾いた咳が長期間にわたって出続けたり、喉周りのかゆみなどが出てきます。

痰がらみは少なく、喘鳴(気道がヒューヒューと鳴ること)などもありません。

「アトピー性」と名前にあることからピンと来る方もいらっしゃるかもしれませんが、原因にはアレルギーが関与しています。そのためアレルギー性疾患をお持ちの方や、ご家族にアレルギー性疾患をお持ちの方がいらっしゃる方、花粉の時期などに症状が出てくる方などはこの病気が疑われます。

中年女性になりやすい点や、気管支を広げる薬が効かないこともこの病気の特徴です。

治療はアレルギーを抑える薬を使用します。抗ヒスタミン薬と言われるものを使用し、それでも改善しない場合はステロイドの飲み薬を使用する場合もあります。

5.副鼻腔気管支症候群(ふくびくうきかんししょうこうぐん)

副鼻腔気管支症候群は、一般的に蓄膿症として知られている副鼻腔炎と、気管支のダラダラと持続する(慢性的な)炎症が合わさったものになります。

副鼻腔炎や気管支炎に現れるような、咳、痰、鼻詰まり、後鼻漏(鼻から喉の奥にかけてネバネバした液体が落ちてくる感じ)などが見られます。

後鼻漏の刺激で咳が出てしまう場合もあり、蓄膿の症状を改善しないと、咳止めだけでは症状が治らないこともあります。

治療は主に去痰剤を用いて、副鼻腔や気道に溜まっている粘液を排泄していきます。また、普段は菌をやっつける役割として使われるマクロライド系と呼ばれるお薬を、使い方を工夫することで去痰作用として治療に用いたりもします。

症状が辛い場合には咳止めを合わせて使用することは可能ですが、根本的な治療というよりは、あくまで症状を軽減する目的で使用されます。

6.胃食道逆流症(逆流性食道炎)

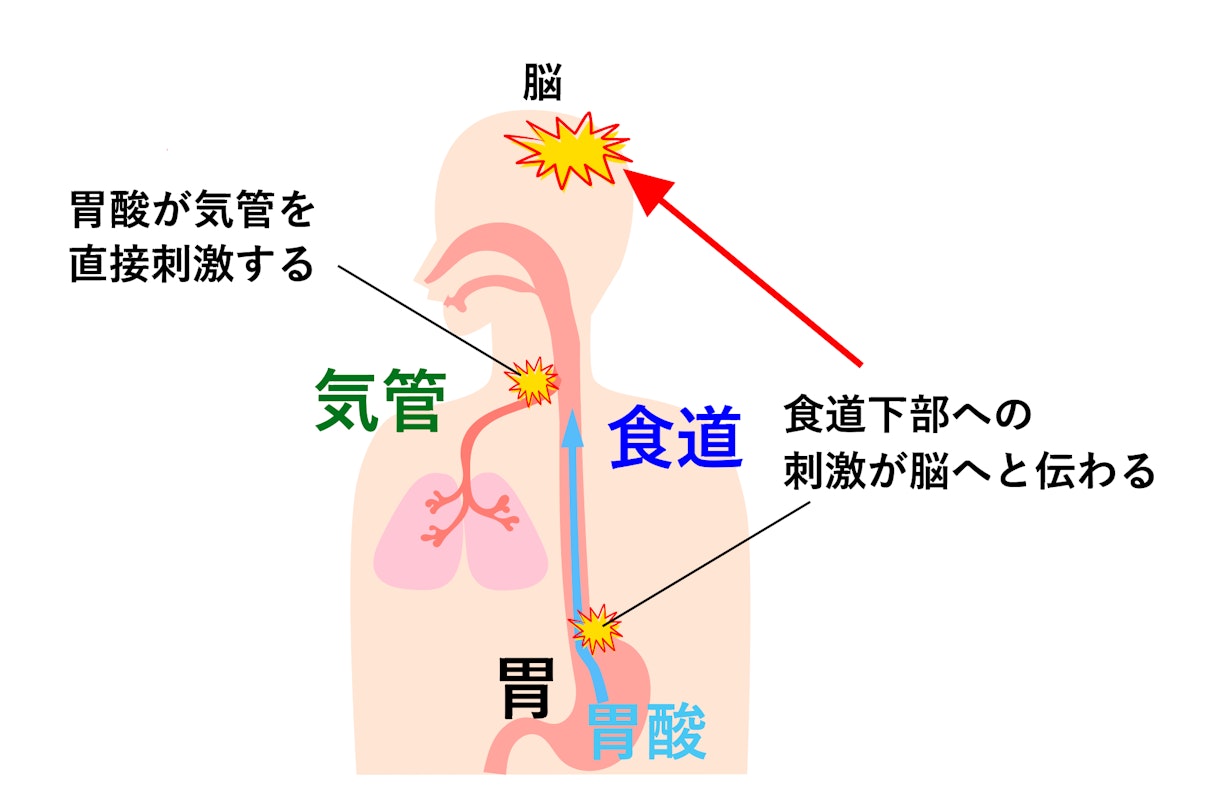

胃食道逆流症は、胃の中の酸が食道に逆流することで胸やけなどが起きる病気の総称ですが、見られる症状はお腹のものだけではありません。

逆流する胃液によって気管支や神経を刺激することで、咳も出てしまうと考えられています。

風邪とは違って、症状は短期間で改善しないことも多く、咳止めを飲んでも症状が消えないこともしばしば見られます。

また、胃食道逆流症による咳の場合、声を出した時に咳が悪化する、横になると咳が悪化するといった症状が見られることがあります。

これらの症状は気管支喘息と特徴が似ています。実際、気管支喘息の方のうち約40%の人に逆流性食道炎を合併しているといわれています。

治療は主に胃酸を抑える薬を使用します。それによって気道への刺激を減らすことで、咳を抑えていきます。

7.慢性閉塞性肺疾患(COPD)

COPDとはタバコを長期間吸い続けることによって、肺の機能が低下した状態を指します。

症状は主に繰り返す咳、あとは息切れや動悸が起きやすいこともあります。

中には食べ物を飲み込む動作で呼吸が苦しくなるせいで食欲が減ってしまうことにより、痩せ傾向になる人もいます。

治療にはまず禁煙を行います。その上で症状が改善しない場合は①の気管支喘息の治療のような気管支を広げる薬を使ったりもします。

また、呼吸機能を回復させるためのリハビリテーションや、症状がひどい人には自宅で酸素ボンベを使う在宅酸素療法などが挙げられます。

最後に

今回長引く咳の原因に関して、比較的患者数の多い疾患について解説いたしました。

上記に記載されていない病気もあるため、症状が気になる際は一度医療機関を受診するようにしましょう。

新宿駅西口・南口徒歩1分の長引く咳の治療

当院では長引く咳の治療を行っております。

治療をご希望の方、

気持ちが続かず治療を途中で辞めてしまった方、

検査の値に不安がある方や、異常を指摘されている方は当院にご相談ください。

心療内科予約

心療内科予約